2025大阪万博国際大会レポート

EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN International Conference Report

日 時: 2025年7月12日(土)

会 場: 大阪万博会場内「EXPOサロン」

大阪市此花区夢洲リングサイドマーケットプレイス西2F

テーマ:AI × Web 3.0 × メタバースによるグローバルテクノロジーの未来

The Future of Global Technology with AI × Web 3.0 × Metaverse

本大会は、2025年の大阪・関西万博の開催期間中に実施された国際技術カンファレンスです。初日のテーマは「AI × Web3.0 × メタバースによる未来のグローバルテクノロジー」。世界中から先端企業、研究機関、投資家、業界リーダーが集結し、最新技術とその国際的な応用について議論を交わしました。基調講演やパネルディスカッションでは、AIとブロックチェーンの融合、メタバースの社会実装等に焦点を当て、同時に各国の技術展示やMRアート体験も実施。来場者は、最先端のテクノロジーと創造性の交差点を体感することができました。

世界に発信された国際カンファレンス

今回の国際大会では、初日はAI分野やテクノロジーの専門家・教授が、二日目は各分野の女性リーダー達が、世界中から集結し、グローバルな視点で課題と展望をディスカッションしました。登壇内容はリアルタイムで国際配信され、広く世界に共有されました。この場で交わされた知見と対話は、今後の連携と協力の基盤となり、国際的なAI開発の推進に向けて重要な一歩となりました。

環境政策と未来への展望

原田義昭氏 / Yoshiaki Harada(元 環境大臣/元 衆議院議員(福岡5区))は、大阪万博国際大会において、AI・Web3・メタバースという三つの革新的技術が社会にもたらす影響と、それに伴う課題について講演した。これらの技術が私たちの生活や産業構造を根本から変えると述べ、AIは生活や産業基盤に変革を起こし、Web3は中央集権的な情報管理から個人主導の価値システムへの移行を促進し、メタバースは仮想空間と現実社会の融合を可能にする新たな社会基盤になると語った。一方で、これらの技術には倫理的・法的課題が伴い、AIでは個人情報保護やアルゴリズムの透明性、Web3ではスマートコントラクトや分散型金融に関する法整備、メタバースでは知的財産権や人格権、サイバーセキュリティといった問題があると指摘した。これらの課題に対しては技術革新を抑制するのではなく適切に導き育てていくことが求められ、国単位での対応には限界があるため国際的な協調と共通認識のもとで法制度を整備する必要があると述べた。彼はテクノロジーと社会が共に進化し共存することこそが、より良い未来を築く鍵であると強調し、国際連携の重要性と今後の議論の深化を期待して講演を締めくくった。

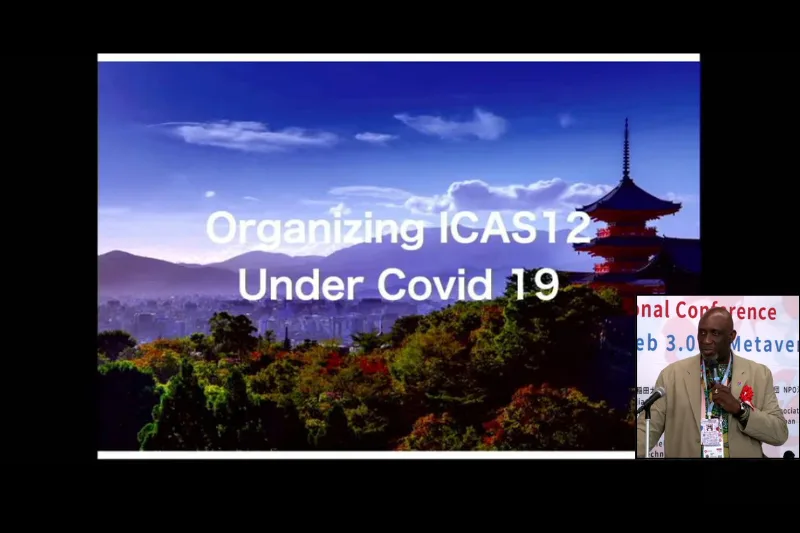

AIがもたらす社会変革

ウスビ・サコ氏 / Oussouby SACKO(International Metaverse Association 会長/Japan Association for the 2025 World Exposition 副会長/東京公立大学法人 理事長)は、教育現場の経験をもとに、AIとメタバースの活用が教育にもたらす変革について講演。従来の教室中心の一方向的教育から、AIによる学習分析・個別最適化・評価支援・キャリア形成などへの応用が進んでいると述べた。また、京都精華大学では「メディア表現学部」や世界の芸術系大学と連携した「シェアキャンパス」を通じ、メタバース上での教育実践を推進。コロナ禍には、国際会議ICASをAI・メタバース空間で開催し、1500人以上が22カ国から参加した事例を紹介。さらに、仮想空間上の美術館・講演会場・ティールームなどを設けることで、参加者の創造的交流を実現した。 日本国内でも、AIを活用した「MEキャンパス」などの仮想校が出現し、DX推進やSociety 5.0の一環としてバーチャル教育の導入が拡大中。将来の教育像として、2042年に全国中学校の90%が「寺子屋スタイル(Terakoya Style)」を導入し、生徒が自ら学習テーマと時間割を組み立てる世界を構想。AIやアバターが知識提供を担い、教師は「教育ファシリテーター」として対話と探究を支援する新たな役割を担うとした。 結論として、「教育におけるAIの導入は技術革新の問題ではなく、人間が“学ぶ”とは何かを再定義する契機である」とし、未来の教育は人間の意志と想像力次第であると力強く訴えた。

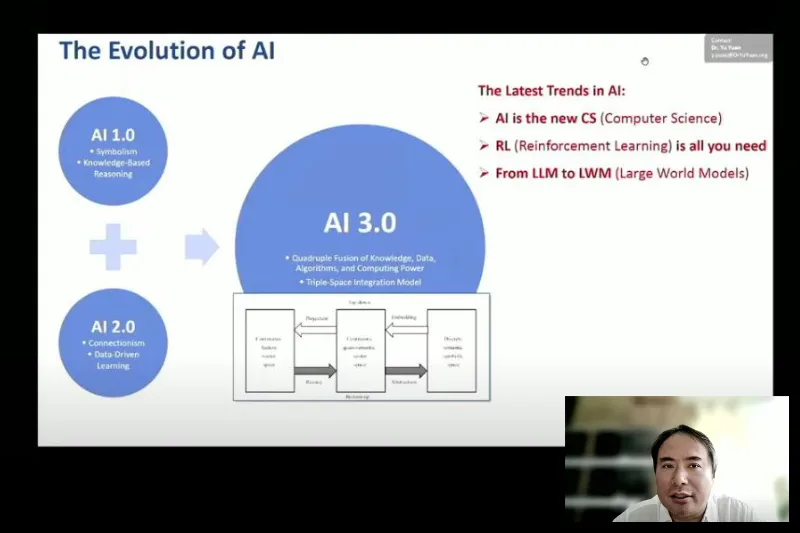

メタバースの持続可能性

ユ・ユアン氏 / Yu Yuan(2023 IEEE 標準化協会 会長/Metaverse Acceleration and Sustainability Association CEO)は、AI、Web3、メタバースの進化を「デジタル経済2.0」へ向かう「デジタル三位一体」と定義。AIは知識・データ・アルゴリズム・計算力の融合へと進化し、メタバースは仮想現実から「複数参加型仮想世界」へ収束しつつあると指摘。AIはメタバースに知能的NPCや世界理解を提供し、逆にメタバースはAIの訓練場として進化を支える。さらにAIは個人の生産性を飛躍的に高め、Web3がそれを支えることで、経済の分散化が加速するという。世界モデルの概念や「水平的AGI」により、大企業だけでなく中小組織や個人がグローバルに知的価値を生み出す新経済の必要性を強調。人間中心の共栄こそがAI時代に必要な倫理と繁栄の道であると語った。

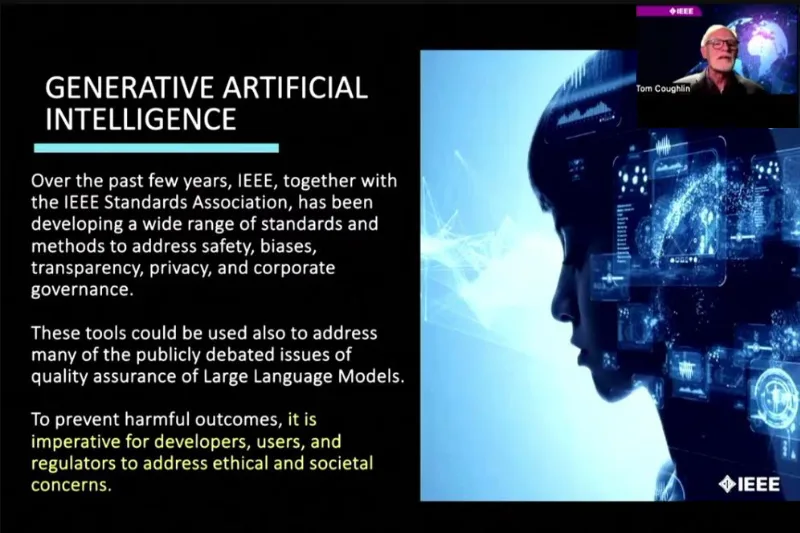

グローバル標準と未来

トム・コフリン氏 / Thomas Coughlin(2024 IEEE 会長兼CEO/シリコンバレー・コンサルタンツ・ネットワーク(CNSV)メンバー)は、長年にわたり記憶装置・データアーキテクチャ分野でリーダーシップを取ってきた立場から、AI・メタバース時代における情報インフラの変革について解説。特に、次世代ストレージ技術の重要性と、仮想空間でのデータ共有・処理に関する標準化の進捗を紹介した。また、シリコンバレーにおけるスタートアップ支援活動の経験を踏まえ、技術系起業家が直面する法制度の壁や、国際的な技術連携のボトルネックを指摘。IEEEとしては、単なる技術基準の提供にとどまらず、教育・産業・市民社会との共創による「責任あるイノベーションのエコシステム」構築を進めているとし、その一環である実証事例や産業界からのフィードバックも紹介した。

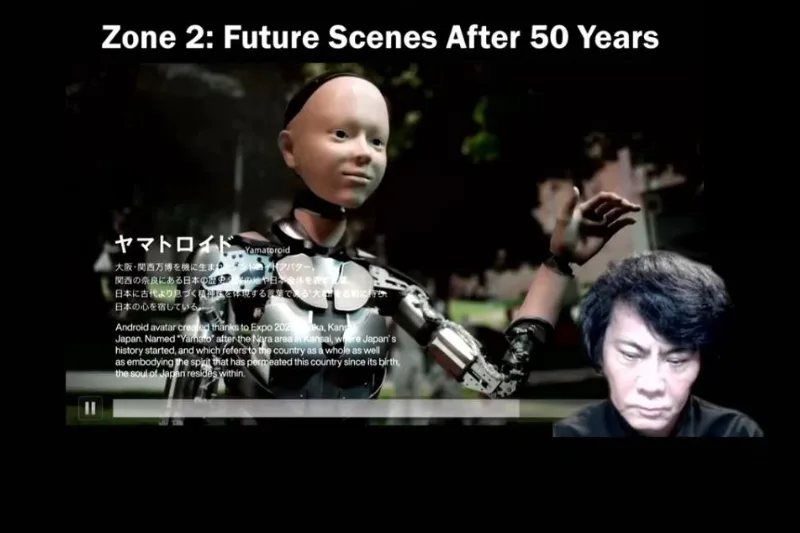

アバターと共に生きる未来

石黒浩氏 / Hiroshi Ishiguro(大阪大学名誉教授/ATR所長/大阪・関西万博 テーマプロデューサー)は、「アバター共生社会」の実現を目指し、長年アバター技術の研究開発に取り組む。アバターとは操作者の意思に基づき動くロボットやCGキャラクターであり、AIを活用した半自律的な存在として人間の代替や拡張が可能。現在、内閣府主導の「ムーンショット計画」では、2050年までに身体・空間・時間の制約を超えた社会の実現を目指し、高齢者や障がい者も含むすべての人がアバターを通じて社会参加できる未来像を描く。自身がプロデュースする大阪万博のパビリオン「いのちの未来」では、過去・未来・超未来の3ゾーンでアバター技術とロボットの進化を体験可能。技術と芸術の融合を通じて、世界にアバター技術を広めることを使命と語った。

ドバイのWeb3.0戦略

マルワン・アイ・ザロウニ氏 / Marwan Al Zarouni(ドバイ・ブロックチェーンセンター CEO/ドバイ経済観光局 AI担当 CEO)は、ドバイの2033年経済計画「D33」の中核として、Web3とAIを活用した分野横断的な産業革新を紹介。ヘルステックでは「Health 2.0」を掲げ、ブロックチェーンとAIによって健康寿命の延伸を目指す。プロップテックでは、不動産トークン化の実証実験を5月に開始し、現実資産のデジタル化を推進。物流大手DP WorldではAI×ブロックチェーンで運用効率を向上させている。製造分野ではサステナブルな素材と製造工程の構築に注力。D33の本質は「人間中心×AI」にあり、単なる効率化ではなく人間の労働負荷軽減と生活の質向上、そして経済的リターンの両立を重視していると強調した。

WEB3.0とNFTの未来

ヤット・シウ氏(Animoca Brands 共同創業者兼会長)は、Web3のパイオニアとして、オープンメタバースとデジタル資産の所有権が未来社会に与えるインパクトについて語った。 アニモカ・ブランズの理念は「デジタル財産権の実現」Web3を支える「共有ネットワーク効果」に注目し、同社が世界570社以上に投資しているエコシステム形成の重要性を強調。トークンを活用することで、プラットフォーム主導ではなく「個人がネットワーク価値を所有する」世界を描いた。 ネットワーク効果とは何か: SNSなどのプラットフォームは、ユーザーのデータを蓄積して価値あるネットワークを形成しているが、所有権はプラットフォームにある。一方、Web3ではトークン化により、ユーザー自身がそのネットワーク価値を資産として保有可能になる。 トークン=キャピタルアセット: トークンは利用価値(ユーティリティ)と金融価値(資産性)を兼ね備える。例として、ビットコイン、SAND、MOCAなどのファンジブルトークンだけでなく、NFTやメタバース土地なども、文化的・社会的な価値を持つ資産と化す。 リアルアセットのトークン化事例: ストラディバリウスの名器「エンプレス・カトリーナ」のトークン化によって、音楽文化へのアクセスと所有の民主化が進行。 スタンダードチャータード銀行・香港テレコムとの合弁で、香港でのステーブルコイン発行を計画中。 学生ローンのトークン化: Open Campusの一環として、フィリピンやインドネシアで100万人以上の学生に向けたローン・トークン化を開始。透明性向上、資金アクセスの民主化、担保や売買の可能性など、伝統的市場では不可能だったメリットが拡大。 トークンは「注意(Attention)」の経済指標に: 広告産業が1兆ドル規模に成長している中で、トークンはユーザーの関心・行動を可視化し、資源配分の判断材料にもなる。「ミームコインですら、実は消費者へのアクセス手段」と述べ、デジタル社会の構造的転換を強調した。 まとめ: トークンを単なる金融商品ではなく「ネットワークを拡張し、人々を参加者かつオーナーに変えるツール」と捉える。その可能性はゲーム、教育、音楽、金融など多様な分野へ広がりつつあるとし、「トークンによってWeb3経済の主体は個人になる」と未来を展望した。

デジタルツインの革新性

マイケル・グリーブス氏 / Michael Grieves(ミシガン大学 教授/Digital Twin Institute 研究者/エグゼクティブディレクター)は、「デジタルツイン」の提唱者として、近年の進展と今後の課題を共有。デジタルツインは航空宇宙・製造業から医療、農業、都市、さらには考古学や経済モデルにまで適用範囲が拡大。AIとの融合による“キュード・アベイラビリティ”概念を提示し、AIが人間の情報処理を補完する重要な役割を果たすと語る。さらに、メタバースの活用により複数の仮想空間で未来予測が可能となり、実世界の異常を事前に回避する“フロントランニング・シミュレーション”の重要性を強調。今後の課題として「デジタルツイン間の相互運用性」を挙げ、標準化だけでは不十分であり、AIが接着剤として機能する必要があると提言した。

Googleが切り開くAIの最前線

ローガン・ソン氏 / Logan Song(Google生成AIリードコンサルタント/テキサス大学客員教授/テキサス科学技術協会 会長)は、「Give me AI, and I shall move the world(AIをくれれば、世界を動かせる)」という言葉をテーマに、AIの過去・現在・未来について熱弁。AIの始まりから、2012年の画像認識における精度向上、そして2017年の論文「Attention Is All You Need」によるトランスフォーマーの登場が、ChatGPTなどの生成AI時代を切り拓いたと解説。特に2022年11月のChatGPT公開は“地震”のような転換点であり、今やコード生成・機能追加などで人間のエンジニアを超える速度と精度を実現していると語った。 さらに、第一世代のLLM(子どものような反射的応答)から、第二世代のLLM(思考=Reasoningを伴う応答)への進化を紹介。今後は「Brainy Agent(知能型エージェント)」と「Physical Agent(身体的ロボット)」に分かれ、AIは人間を超える知性を持つ存在となると予測。特に数学・物理など科学分野での大規模なブレークスルーが近いと強調した。 今後の鍵は「Large World Model(空間認識型AI)」と「量子コンピュータ(QPU)」の登場であり、Googleの“Willow”などがその先駆けと述べる。量子世界の重ね合わせ原理により、従来のCPUやGPUでは不可能な桁違いの処理能力が得られ、AIの進化は加速度的に進むとした。 講演の締めくくりには「AIがいかに進化しても、人類は“神の加護・調和・協働”を大切にすべきだ」と訴え、特に若い世代に向けて、AI時代における倫理と共生の重要性を強調した。

アフリカにおけるAIの躍進

カリール・ハリル氏 / Khalil Halilu(ナイジェリア国家科学技術基盤庁 EVC & CEO)は、大阪・関西万博2025への賛辞とともに、「未来社会のデザイン」というテーマのもと、AI・再生可能エネルギー・ドローン・バイオ技術などの先端技術がグローバル課題を解決に導く可能性を称賛。160以上の国が参加する“人類の実験場”としての万博の意義を強調し、持続可能性や健康への取り組みが、地域や国境を越えて世界中に影響を与えていると述べた。特に、ナイジェリアでも同様の革新技術が生活を変革しており、日本の挑戦がアフリカやグローバルサウスにまでインスピレーションを与えていると語った。最後に、創造性と協働を原動力に、誰もが共に歩める未来の構築を呼びかけた。

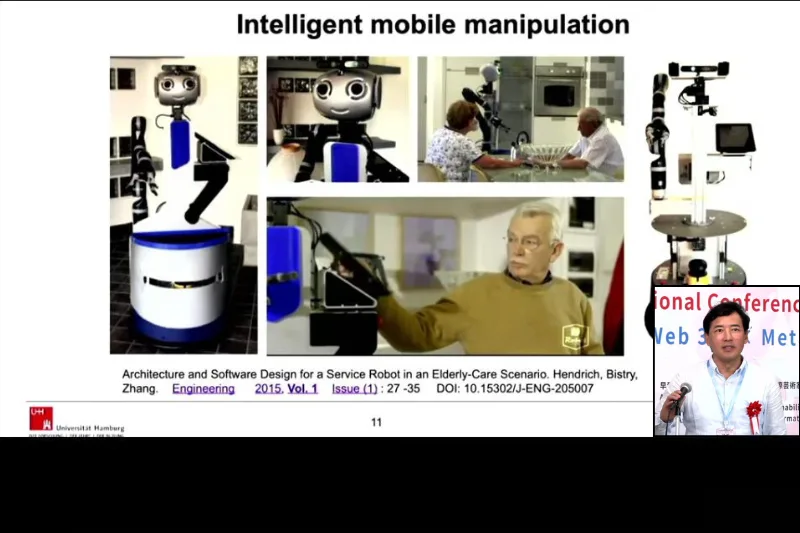

ロボットとAIの融合

ジョウ・ケンイ / Jianwei Zhang(ハンブルク大学情報学科教授/Multimodal Systems Lab 研究責任者)は、「AI・ロボティクス・メタバースを通じた人類の未来社会構築」をテーマに、AIの急速な発展を支える4つの要因(計算能力の飛躍、マルチモーダルデータの充実、アルゴリズムの進化、メタラーニングとSim-to-Real)を紹介。AIとロボットは製造、医療、物流、農業、介護、教育など、物理世界の課題に対応可能な存在となりつつあるとし、多指ロボットハンドや家庭支援ロボット、触覚センシングによる繊細な操作など具体的な技術開発を紹介。 特にマルチモーダル学習と「身体性(embodiment)」を伴うAIが今後の鍵であり、人間の視覚・聴覚・触覚の統合を模倣するアルゴリズムが基盤技術となると述べた。さらに、テレオペレーションや大量シミュレーションを活用した「世界モデル」の構築により、身体性をもつAIの知能を高める研究を展開。課題としては、大規模で高品質な実世界データの不足があり、これを克服するには多分野の協働(神経科学、ロボティクス、生体医療)が重要だと強調した。

メタバースと人間社会の未来

西村昭治氏 / Shoji Nishimura(早稲田大学メタバース研究所所長/元 人間科学センター長)は、自身の個人的な経験と未来への展望を重ね合わせながら、万博とメタバースの意義を語った。10歳のときに大阪万博(1970年)を訪れた体験が、自身の研究者としての原点の一つであり、55歳となった今、その万博の場に登壇者として関わる立場になったことへの感慨を率直に述べた。 そのうえで、「次の50年を担うのはメタバース」と明言し、社会や人間理解を深めるために、仮想空間を活用した研究と実践を今後も継続していく決意を示した。単なる技術としてではなく、人の心や文化、つながりを未来に継ぐための“持続可能な知のプラットフォーム”としてメタバースを捉えており、「何十年先までも行き続ける研究を」という言葉に、長期的視野での探究心と次世代へのメッセージが込められている。

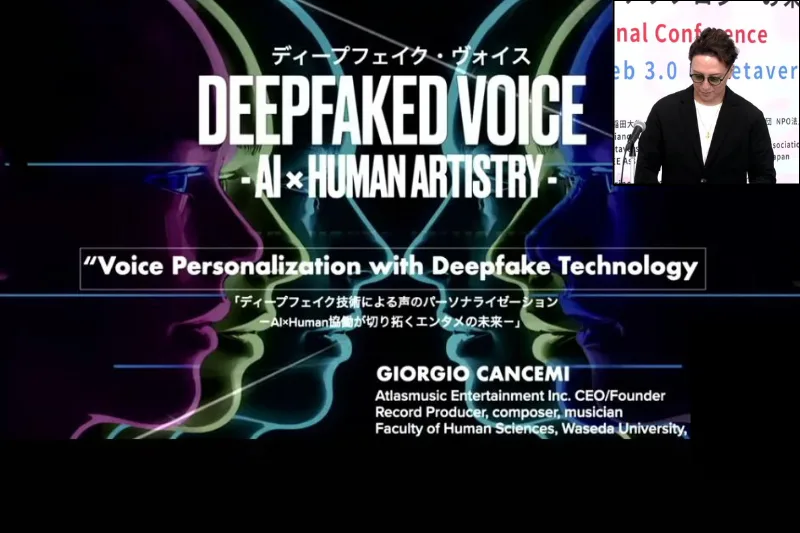

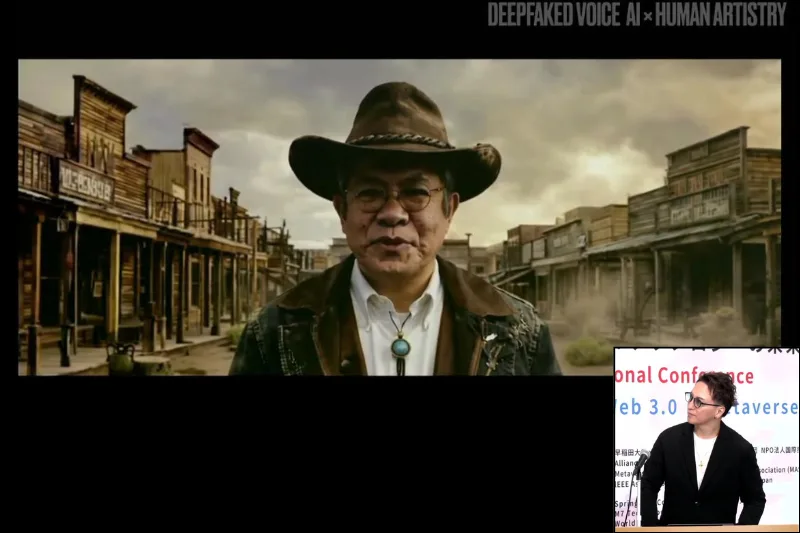

ディープフェイクとエンターテインメントの可能性

ジョルジョ・カンチェーミ氏 / Giorgio Cancemi(Atlas Music Entertainment CEO)は、ディープフェイク技術の可能性と倫理的課題をテーマに、音声・映像合成による情報操作リスク(フェイクニュース、詐欺、プロパガンダなど)に警鐘を鳴らしつつも、創造的活用の可能性を強調。とりわけ、アインシュタインといった歴史上の人物に相対性理論の授業をさせるといった応用の提示や、西村教授の姿・声をAIで完全再現したラップ映像では、エンターテインメントと教育の融合を体現し、会場を大いに沸かせた。 再現された西村教授は、西部劇風の世界観で登場し、教育テーマのラップを披露。実際の教授の映像・声と見まがうクオリティで、ディープフェイクによる“AI人間ハイブリッド表現”の可能性を提示した。他にも、「しっかり寝てさえいれば、学生全員にA評価を与える教授」という架空の教育映像など、笑いを通じた社会的問いかけも行われた。 AIと人間のコラボレーションがもたらす創造性の拡張に注目し、音楽や教育、福祉など多分野での応用に意欲を示した。「AIは脅威ではなく、魅力を最大限に引き出す“共演者”である」と語り、感性と技術が共鳴する未来の文化形成に期待を寄せた。

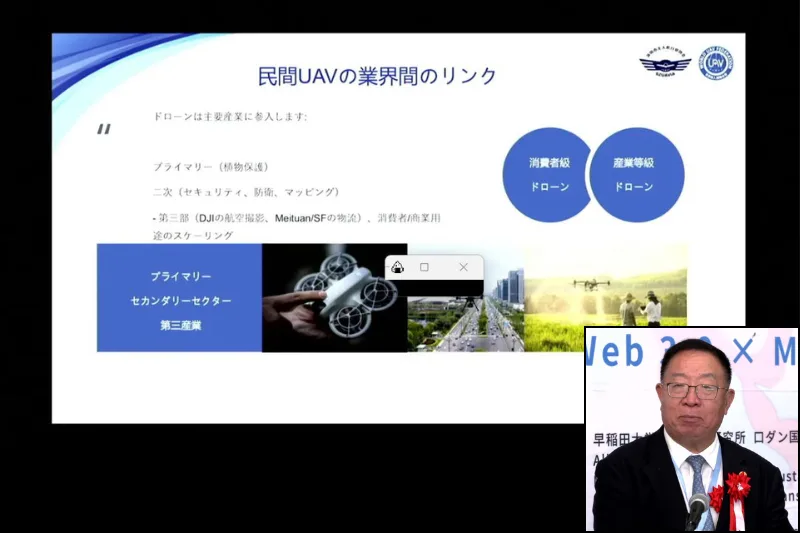

ドローン技術の進化と社会実装

ジン・ツァイ・ヤン氏 / Jin Cai Yang(世界ドローン会議 議長/深センUAV産業協会 会長)は、中国・深センを中心とした民間ドローン産業の発展と、それを支える「低空経済」戦略について講演。中国では全国31の省・市が低空経済を政府計画に組み入れ、政策支援・インフラ整備・用途拡大を推進している。年間市場規模は約2,100億元(約4兆円)に達するとされ、特に深センは関連企業が2,000社以上、5G通信網の整備も進み、都市全域でドローン運用が現実のものとなっている。 すでに農業・物流・点検・ショーなど複数分野で安定したビジネスモデルが確立。農業用ドローンは25万機が稼働し、物流分野では大手企業が数十万件以上の飛行・配送を実現。さらに、低空通信ネットワークの全国展開により、リアルタイムでの飛行体の安全管理が可能となった。 将来的には、大型ドローンや**空飛ぶクルマ(eVTOL)**の商用化、都市型モビリティの実装、人材育成を含む制度整備など、政策・技術・実用の“三位一体”の進展が予想されると語った。民間ドローンは産業ツールであると同時に、中国式現代化の空中表現であるというビジョンを提示し、イノベーションによる未来社会の創造に意欲を示した。

青少年から見たAIの世界

アンジェリーン・ホアン氏 / Angelene Huang(Alliance for Impact CEO/SC Academy 組織理事長/Springfield Commonwealth Academy 校長)をモデレーターに、米国の高校生6名を引率し、「AIと地球規模課題」をテーマに学生の研究成果を発表。AIがもたらす変革の波の中で、次世代の若者たちがどのように技術を活用し、環境・医療・多言語社会の課題に向き合っているかを紹介した。 各学生の研究テーマとAI応用: Kyle Chen:機械工学における故障予測のため、エッジコンピューティングとフェデレーテッドラーニングを活用した中小企業向け「予知保全AIモデル」を提案。リアルタイム監視とデジタルツインでダウンタイムを回避。 Lingxi Zhou:スマートゴミ箱・ロボット・デジタルツインによる「AIごみ分別・回収最適化システム」を開発。環境負荷の軽減と都市清掃の自動化を目指す。 Derick Li:企業のサステナビリティ評価に関する「ESGスコア」の信頼性向上に取り組み、LLMによる企業開示・SNSデータの解析、説明可能なAIによる透明性強化を提案。 Carmen Yen:3Dバイオプリンティングによる臓器生成にAIを導入。グラフニューラルネットワークとソーシャルネットワークを組み合わせ、血管構造の最適化と供給不足の解決を目指す。 Nicholas Ye:カーボンキャプチャー(CCS)に特化した閉ループ型AIプラットフォームを提案。ジェネレーティブAI・ロボティクス合成・マルチモーダル評価など5技術の統合で、次世代フィルター開発を高速化。 Lillian Liu:手話と音声言語の翻訳を支援する「AI×XR拡張現実メガネ」を構想。CNNと顔認識技術で文脈に応じた正確なリアルタイム翻訳を実現し、言語障壁の解消・教育機会の平等化に貢献。 未来展望: それぞれの研究テーマについて、10年後の社会実装ビジョンも発表された。3Dプリント臓器の普及、完全自動ごみ分別、カーボンフリー経済の実現、ESGスコアの標準化、希少言語とのシームレスな対話環境など、AIを基盤とする持続可能な社会への展望が力強く語られた。

AI時代を生きる若者の想い

小室美優紀氏(国際青少年AI大使)は、AI時代の中で自分たちが果たす役割について中学生の立場から語り、同世代に向けた力強いメッセージを発信しました。 AIが病院・学校・日常生活で既に活用されていることを紹介しながら、「若者にとってAIは未来のパートナーになる」と述べ、技術との共存が不可避であることを強調。AIの良い面として、スマホのアシスタントや自動写真整理、医療分野での病気の早期発見など、生活をより便利にする力を挙げた。 一方で、AI動画生成などによる電力消費の急増といった課題にも言及。例えば、1分間のAI生成動画には約12kWh(約2.3米ドル)の電力が必要であり、環境負荷にも注意が必要だとした。 まとめとして、「人間とAIが共に未来をつくる時代」が訪れており、その中でAIを“賢く”“責任ある形”で使うことが、次世代の若者にとって重要であると提言した。

AIと寿司文化の融合

河村治誉氏(ストームキングスクール 高校1年)は、AIを用いた寿司づくりというユニークな視点から文化と技術の融合について紹介し、参加者の関心を集めました。 レストランでのシェフ研修経験を通じて、AIを活用した食品安全技術「Inside AI」に情熱を抱くようになったと語った。 従来の食品検査システムは「高価で壊れやすく、環境変化に対応できず、リアルタイム対応ができない」ことが多く、2024年には英国やフランスで実際に食中毒による死者・多数の入院者が出た事例を挙げ、食品安全の危機が現実に起きていることを強調。 「Inside AI」は、以下の要素を備えた低コストで導入可能なAI検査システム: ・市販のカメラと機械学習で食品を常時監視 ・環境変化に適応できるアルゴリズムを活用 ・汚染を検知したら即座にアラートを出すリアルタイム対応 ・特別な装置は不要、既存設備と組み合わせて数ヶ月で導入可能 「食の安全を一部の人の特権ではなく、すべての人に保証されるものにしたい」と語り、厨房や市場のあらゆる場所でAIが監視し、細菌よりも早く、汚染よりも賢く対処できる世界の実現を呼びかけた。 Inside AIによって“全ての食事が提供前にチェックされる未来”をつくることができると締めくくった。

医療とAIの未来

チン・セイミン氏(武漢ケイドウェイス生物技術有限公司 総経理)は、AIが医療業界にもたらす変革について語りました。 中国のバイオ医薬企業「Kadwise(凱德維斯)」を代表して登壇したチン・セイミン氏は、同社が開発するHPV(ヒトパピローマウイルス)治療ワクチン「KDTvシリーズ」および溶瘍ウイルス製剤「KDシリーズ」の臨床試験データと研究成果を紹介。 1. 世界初の三価HPV治療ワクチンの臨床プロトコル スライドでは、0・4・12週の3回投与スケジュールに基づくワクチンの治療プロセスを図解。 約3ヶ月後の子宮頸部スコープ検査でウイルス消失が確認され、実際の検体写真で腫瘍の縮小と色の変化を提示。 HPV排除率と疾患回退率について、投与前後の数値比較を通じて治療効果を定量的に示した。 2. Kadwiseの溶瘍ウイルス「KDシリーズ」 「溶瘍ウイルス(Oncolytic Virus, OV)」とは、がん細胞を選択的に破壊するよう設計されたウイルス製剤。 KD01?KD03など、複数の治療用ウイルス製剤を開発中で、2023年より順次IND(治験届)を提出。 がん遺伝子治療ワクチン「KDTV00シリーズ」も開発し、脳腫瘍・膀胱がん・子宮頸がんなど幅広い適応を目指す。 3. 臨床データと腫瘍消失の可視化 MRI画像を用いたがん患者(60歳・陰道壁鱗状細胞癌)の症例を紹介。 KD01投与後、わずか2週間で腫瘍の大幅縮小が見られ、腫瘍内投与による即効性を訴求。 4. 今後の展開と戦略 「毎年2製品をIND提出し、臨床開発を加速」として、継続的にパイプラインを拡張。 中国国家薬品監督管理局(NMPA)との連携をもとに、迅速な承認取得を目指す。 ワクチンとウイルス療法の両軸により、ウイルス性がん(HPV起因)や難治性がんへの解決策を提供する方針。 まとめとして、チン氏は「がんを予防する時代から、ウイルスで“治す”時代へ」と訴え、Kadwiseの革新的医療技術がグローバル市場でも重要な解決策となる可能性を示唆した。

エネルギー×AIの可能性

アルハジ・ウスマン・モハメド氏(NESSCO創設者)は、特にアフリカ地域における持続可能なエネルギー開発の現状と課題に触れました。ナイジェリアを拠点とするエネルギー・通信企業の会長として登壇。AIとデータが「アフリカの新しい石油」となる時代に向けて、産業の変革を牽引していると語った。 エネルギー分野では、AIを活用して電力の供給・分配を最適化し、需要予測やサステナブルなインフラ構築を推進。通信分野でも、AIによるネットワーク最適化やカスタマーサービスの強化、遠隔地へのサービス提供などの展望を示した。 一方で、膨大なユーザーデータを扱うことによるリスクも強調。データの暗号化、法令順守、ユーザーからの信頼の確保が成長の基盤になると述べた。 最後に、「アフリカの通信とエネルギーはAIで変わる。私たちは未来を形づくる責任を持っている」と力強く締めくくった。

半導体産業におけるAIの役割

シュールー・ゼン氏(AIXTRON社 エンジニア)は、AIを活用した半導体プロセスの最適化や、製造効率向上の現場事例について簡潔に共有しました。 ドイツの半導体装置大手 Extron にて、MOCVD(金属有機化学気相成長)を用いた化合物半導体材料の開発を担当。LED、太陽電池、レーザー、トランジスタなどに用いられる高品質材料をナノスケールで精密に成長させる技術を支える現場から登壇。 Zeng氏は、自身のキャリアと情熱を支える「精密さがすべての世界」を紹介。クリーンルームでの実験や試作機器の設計・調整、顧客へのデモンストレーションなど、現場での実践を語った。 特に注目したのは、AIの導入による変化と将来展望。 予防保守:AIが装置の状態を常時監視し、異常を予兆。故障前にメンテナンスを実施し、ダウンタイムを最小化。 プロセス開発支援:AIが膨大な試行データから最適レシピを提案し、実験の効率を革新。将来的にはAIが温度・圧力・ガス流量などをリアルタイムで自動調整することも視野に。 デジタルツイン:物理的な装置を作る前に、仮想空間での試作と検証を実現し、開発のスピードと持続可能性を大きく高めると期待。 最後にZeng氏は「私たちは技術を創るだけでなく、技術に形作られる存在でもある」と述べ、AIと人間が共に進化する持続可能な未来の必要性を訴えた。

AIと建築デザインの融合

ジューウェイ・チー氏(JUST PEAC WOODWORK オーナー)は、AIによる設計自動化とサステナブル建築の事例を紹介し、伝統技術との融合を語りました。 Expo 2025大阪の国際会議への開催を祝し、スピーカーは建築設計の現場からAIとの共生について講演。「AIは未来をつくるだけでなく、“今”を見つめるレンズにもなる」とし、建築におけるAIの実践的な役割を紹介した。 拠点はカナダ・カルガリー。建築設計から施工までを手がける自身のチームは、AIを導入することで、単なるビジュアルモデルを超えた「現実に根差した住空間」づくりを目指している。 スピーチでは以下のような活用例が共有された: 設計フェーズ:自然通風や動線、クライアントの希望に基づくパラメトリック設計をAIが自動生成。小規模住居や狭小レイアウトでも、柔軟かつ最適な空間設計を支援。 施工・スケジューリング:言語予測モデルにより、資材、工程、労働効率などを事前に予測。コストやリスクの早期警告にも寄与。 意思決定の変化:これまで経験に頼っていた判断も、今ではAIとの対話によって問い直されるようになり、チーム内での知見の共有・再構築が進む。 将来的には「過去の何千というモデルを統合し、唯一無二の人間のニーズに応える“新しい設計解”を生み出すAIパートナー」を目指していると語り、会場に希望と展望を示した。

AIと芸術

ストーンチュンシ石村 / Stone Chun Shi(アーティスト・起業家、Stonecube Art Association 代表)は、ニューヨーク出身の日本人アーティスト兼音楽家で、当初はAIやメタバースに否定的でしたが、自身のアートである「ストーンキューブ(石のキューブ)」がピクセルと通じることに気づき、AIとの親和性を感じ始めました。ピクセルは1つひとつが個人や魂を表すと考え、それらが集まることで絵画や社会が成り立つという思想のもと、感情や体験を油絵に込めています。私は感情を最も重視しており、AIにはその部分は表現できませんが、画像生成のツールとして活用することは可能で、AIと人間は敵対ではなく共創の関係にあると考えています。AIは定規やPhotoshopのような便利な道具であり、私たち人間の感性や経験は決して代替されることはありません。これからの時代、私たちはAIと共存しながら、より「人間らしさ」を大切にして生きていく必要があります。

感動を呼んだVR体験と参加型プログラム

会場では最新のVR体験ブースも設置され、多くの来場者がAIと人間の共存を体感しました。 臨場感あふれるデモンストレーションは、技術の進化を実感する絶好の機会となり、特に若い参加者に人気を博しました。

感動を呼んだVR体験と参加型プログラム

会場では最新のVR体験ブースも設置され、多くの来場者がAIと人間の共存を体感しました。 臨場感あふれるデモンストレーションは、技術の進化を実感する絶好の機会となり、特に若い参加者に人気を博しました。

体験と交流:ブース展示、万博見学、晩餐会

講演会場に隣接して設けられた企業ブース展示エリアでは、最新テクノロジーと日本文化が融合した体験型コンテンツが数多く展開され、終始にぎわいを見せていました。

テクノロジーエリアでは、恐竜を間近に感じられるVR体験や、大会のマスコットキャラクターであるパンダをテーマにしたMR(複合現実)体験が来場者を惹きつけていました。

まるで生きているかのように動く巨大な恐竜の足元に立ち、思わず後ずさりしてしまうほどのリアルな映像体験には、子どもから大人まで歓声が上がり、連日長蛇の列ができるほどの人気ぶりでした。

さらに、人気を集めていたのが「にぎり寿司」体験です。伝統的な和の文化に初めて触れる海外の参加者も多く、熟練の寿司職人による手ほどきを受けながら、自らシャリを握り、ネタをのせる貴重な体験に笑顔がこぼれていました。

その手元に真剣な眼差しを向けながら、握った寿司をその場で味わうという、視覚・触覚・味覚を通じた五感での日本文化の“本物の体験”が、人と人との温かな交流を生んでいました。

万博での名誉ある授賞式

万博という素晴らしい場所で、名誉ある賞の授賞式が厳かに行われました。

世界各国からの来賓が見守る中、受賞者たちの功績が讃えられ、感動的な瞬間が共有されました。

午後には、登壇者の一人でもあるロボティクス研究の第一人者・石黒浩教授が監修するシグネチャーパビリオン「いのちの未来」を訪問。

AIとロボットが問いかける“人間とは何か”という根源的なテーマに、参加者たちは深い感銘を受け、日本の先進的な技術と哲学に触れる貴重な機会となりました。

また、本大会の成功を支えたのは、国内外から集まった約30名のボランティアスタッフたちの献身的なサポートでした。受付や誘導、通訳、裏方の技術支援まで多岐にわたり尽力し、国際色豊かなチームワークでイベントを支えました。

当日は一時、来場者数が定員を超える勢いとなり、入場制限を設けざるを得ないほどの大盛況。まさに“グローバル”かつ“イノベーティブ”な交流が生まれた、記憶に残るビッグイベントとなりました。

イベントの締めくくりとして、国際的なゲストを迎えたVIP晩餐会が、ザ・リッツ・カールトン大阪にて華やかに開催されました。

和やかな雰囲気の中で国を超えた交流が深まり、参加者同士が肩書きや国籍を超えて笑顔を交わす姿が印象的でした。

最後に:未来への決意

最後に撮影された集合写真には、今回の国際大会を通して生まれた友情、信頼、そして未来への希望が刻まれていました。

人と人がつながり、技術と共に生きる時代を創るその一歩となった大会でした。