2025大阪万博国際大会レポート

EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN International Conference Report

日 時: 2025年7月13日(日)

会 場: 大阪万博会場内「EXPOサロン」

大阪市此花区夢洲リングサイドマーケットプレイス西2F

テーマ②:女性のリーダーシップが世界変革に与える影響について

on the Impact of Women’s Leadership on Global Transformation

二日目は、女性リーダーの活躍とその影響力に光が当てられました。ビジネス・教育・公共・慈善分野などで活躍する女性たちの知見が共有され、多様で包摂的な社会の推進における女性リーダーシップの重要性が強調されました。また、国際的なネットワーク構築を目指す「女性リーダーシップ役員会」が正式に発足し、今後の展開が大きく期待されています。未来を担う若い世代とともに、世界中の女性たちに希望とインスピレーションを届ける場となりました。

世界に発信された国際カンファレンス

今回の国際大会では、初日はAI分野やテクノロジーの専門家・教授が、二日目は各分野の女性リーダー達が、世界中から集結し、グローバルな視点で課題と展望をディスカッションしました。登壇内容はリアルタイムで国際配信され、広く世界に共有されました。この場で交わされた知見と対話は、今後の連携と協力の基盤となり、国際的なAI開発の推進に向けて重要な一歩となりました。

国連の女性リーダーシップ

Ugoji Adanma Eze, Esq., / ウゴジ・アダンマ・イーズ、エスクワイア (英国グレイズ・イン所属の法廷弁護士、アフリカ法曹協会 人権・憲法法律委員会 委員長、国連会議プロデューサー)は、持続可能な開発の推進において女性のリーダーシップが歴史的に重要な転換点にあると強調。各国で実施されている人材育成プログラムや、女性の能力強化(キャパシティビルディング)の重要性を指摘しました。 国連では、政策の実施において、グローバルな枠組みを地域レベルで具体的に実行するための課題と解決策に注目しています。また、持続可能なリーダーシップの実践例を共有し、SDGs達成に向けた多様な関係者の協力も不可欠です。 さらに、科学技術やサイバーセキュリティ分野での女性の活躍の重要性を強調し、「女性は天の半分を支える」という言葉を引用して締めくくりました。 ナイジェリアの首都アブジャから、参加者の皆様の活発な議論を祈念するとともに、近い将来に直接お会いできることを楽しみにしていると述べました。

女性とアート

Ellen Qiongzhao Schicktanz / エレン・チョンジャオ・シックタンツ(米国女神美術館 館長、米国ロダン国際芸術家財団 副理事長)は、「芸術と女性の表現の力」をテーマに特別講演を行いました。

講演では、急速なデジタル化とグローバル化の進展によって、効率や技術は進化する一方で、人間同士の共鳴や感情の空洞化が進んでいる今、芸術こそが「魂の言語」として人類をつなぐ鍵になると語りました。また、芸術は装飾ではなく、女性たちが社会の周縁から中心へと進むための「もうひとつの言語」であり、共感・記憶・身体性を通じた回復と変革のツールであると述べました。世界中から集まった女性アーティストによる展示や、AIと伝統楽器を融合させた若手日本人作曲家の作品などを例に挙げ、女性たちがいかに感性と創造力で社会変革をリードしているかを示しました。「芸術は、政治でも言語でも超えられない壁を越えて、人と人をつなぐ。女性の表現は、文明の盲点を照らし出す力を持っている」

未来の社会には、しなやかで、感情と想像力に満ちた力が必要だと締めくくり、女性と芸術が変革の「核」となる時代の到来を呼びかけました。

イスラエルの女性の生き方

Galia Albin / ガリア・アルビン(Almedia Holdings Ltd. CEO、イスラエルの実業家・起業家)は、エキスポ2025大阪「女性グローバル・リーダーシップ」にて表彰されることへの深い感謝の意を表しました。 これまでに女性リーダーシップ賞の審査員や、カルティエ・ウーマン・イニシアチブ賞のプレゼンターも務めており、今回初めて受賞者として壇上に立ちました。 スピーチでは、イスラエルにおける女性のリーダーシップの伝統や、スタートアップ、軍、教育、医療など多様な分野での女性の活躍を紹介。自らの経験を通して、リーダーシップとは「指示ではなく思いやり」「地位ではなく目的」に根ざすものだと語りました。 また、メディア、ビジネス、テクノロジー、不動産、教育、そして若い女性のメンタリングに至るまで多方面での活動を展開してきたことを振り返り、特に中東地域の女性起業家をつなぐ新しいフォーラムの立ち上げにも触れました。 「私たちは今、国境ではなく“橋”を築いている。分断ではなく対話を。女性こそが平和と癒しの鍵を握っている」と呼びかけ、子どもたちの未来のために、女性のリーダーシップがより良い世界を創ると強調しました。 最後に、「イスラエルは多様性と革新の国。皆さまの訪問を心よりお待ちしています」と述べ、スピーチを締めくくりました。

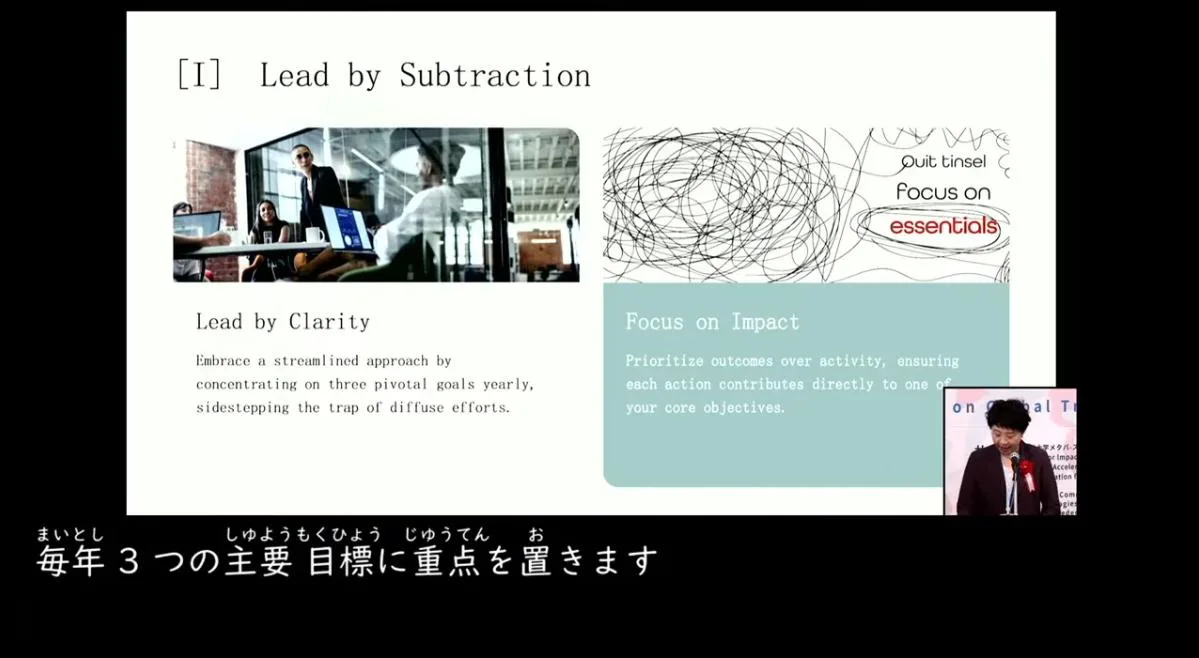

女性のリーダーシップ

Li Jiashan / リー・ジャーシャン(北京第二外国語大学教授、国家文化発展国際戦略研究院常務副院長))は、現代社会において、女性リーダーには「すべてを手に入れる」ことが期待されています—完璧なキャリア、家庭、そして個人生活。しかしその期待は、多くの女性のエネルギーを分断させ、自分自身を見失わせることもあります。 このスピーチでは、「シンプルさと内面の豊かさ」を軸に、現代に求められる女性リーダー像を3つの視点から提案しました。 シンプルさ=集中と感謝 フィンランドの元首相サンナ・マリン氏のように、余計な会議を減らし意思決定の質を高めることで、目的の「こだま」が聞こえてくるのです。 真の豊かさ=内面の価値 研究によれば、女性はチーム内の心理的安全性を育む力に優れており、組織の持続的成功に貢献しています。豊かさとは、他者が成長できる「土壌」になること。 手放すこと=真の獲得 日本の実業家・稲垣伊央氏がキャリアを手放し、ミニマリズムを発信したように、「少なく、しかしより良い」人生への転換が可能です。 新たな女性リーダーシップの行動指針: ・引き算で導く:年に3つのコア目標に集中する「クリアなリーダーシップ」 ・支援のしくみを築く:声を上げて「スーパーワーマン神話」を壊す ・成功の再定義:肩書きでなく「インパクトの深さ」と「持続性」で測る 最後に、真のリーダーシップとは他者を照らす「炎」になることではなく、自らが長く灯る灯火となり、数千の希望に火を灯していくことだと語りました。

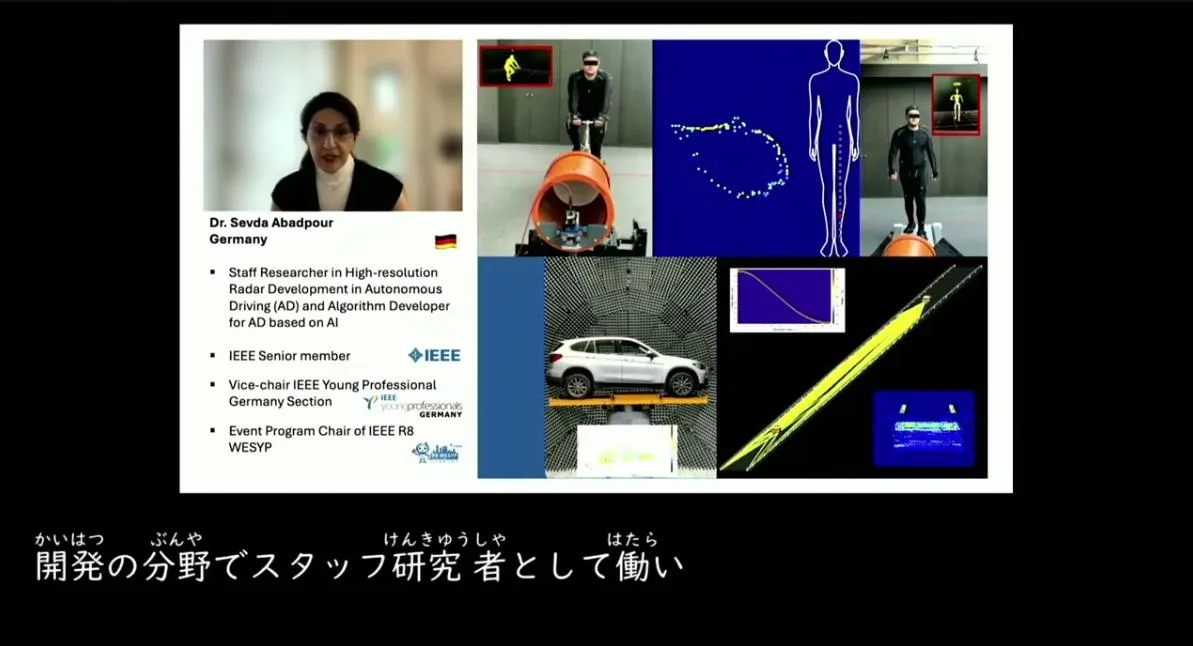

女性の研究者

Sevda Abadpour / セヴダ・アバドプール(自律走行(AD)における高解像度レーダー開発のスタッフリサーチャー、AIに基づくAD用アルゴリズム開発者、IEEEヤングプロフェッショナル副会長)は、自動運転分野における高解像度レーダー用アルゴリズム開発に携わる研究者です。過去10年以上にわたり、ハードウェア開発、電磁波伝搬、組み込みシステム、機械学習向けの複雑な環境データ収集など、幅広く研究してきました。 これまでに15本以上の科学論文や著書を発表し、10以上の国際会議に参加・発表しています。また、IEEEでは14年以上活動しており、2022年にシニアメンバーに昇格。現在はIEEE Young Professionalsドイツ支部の副議長を務め、産学連携と若手世代のネットワーキング促進に力を入れています。 今後、皆さんの専門性や取り組みを学びつつ、多様な視点を掛け合わせたコラボレーションによって素晴らしい成果を生み出していきたいと考えています。 皆さんと一緒に活動できることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。

国際社会の女性

Carol Ochemba / キャロル・オチェンバ(チャーチ・オブ・ゴッド・ミッション・インターナショナル 牧師、ロシャス財団 学校長)は、ナイジェリア東部出身の女性リーダーであり、牧師であり教師でもあります。女性リーダーシップとグローバルな変革の力について熱意あるメッセージを届けました。 今、私たちが人類史上最もダイナミックな時代に生きていると語り、人工知能、ブロックチェーン、Web3、メタバースといった技術の進展が、私たちの働き方、生き方、学び方、そして「リーダーシップの在り方」にまで大きな影響を与えていると強調しました。 その中で、女性のリーダーシップは単なる参加ではなく、「設計者」「ビジョンを描く人」「架け橋」としての役割が求められていると述べました。保健、教育、政治、スポーツ、デジタルイノベーションなど、あらゆる分野で、女性たちが思いやりと目的意識を持ってリードしていくことが重要であると呼びかけました。 キャロルさん自身は、特に発展途上地域において、テクノロジーを単なる進歩のためではなく「人々をエンパワーするため」に活用していくことに力を入れています。 最後に、「この会議を通じて、ただ感動するだけでなく、行動する人になろう」と参加者に力強く訴え、思いやりと神の知恵、そして目的に導かれたテクノロジーによって未来を形づくっていこうと締めくくりました。

国際社会の女性

Angela Chen / アンジェラ・チェン(グローバル金融エグゼクティブ、文化外交推進者、Global Artistic Innovation 会長)は、エキスポ2025大阪のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に共鳴し、スピーカーは「人間中心のテクノロジー」と「感性あるリーダーシップ」の重要性を強調しました。 現代はAIや自動化が急速に進む一方で、人間の価値や感情が置き去りにされる懸念も高まっています。「賢いだけで、思いやりのない未来」には進むべきではないと警鐘を鳴らし、創造力・共感・感性を重んじる女性リーダーの存在が、これからの社会を形づくる鍵であると語りました。 ・アートと感性が導くリーダーシップ 草間彌生の芸術は、孤独や心の深淵を表現しながら、人々に「静けさと驚き」をもたらすリーダーシップのかたち。 シュウ・チャン(中国系カナダ人アーティスト)は、AIを「脅威」ではなく「共創のパートナー」として活用し、人間性を軸にした芸術を創出。 こうした女性たちは、感情とテクノロジーを融合させ、未来に「魂」を吹き込む存在です。 ・女性リーダーの役割とは? 命令や統率ではなく、創造・共感・ビジョンで人を導くこと デジタル社会の中でも、人間らしさと「記憶・感情・つながり」を守ること アート、教育、ステージ、スクリーンの場で示す価値と美しさを評価すること 「未来はアルゴリズムではなく、“魂”から始まる。女性はその場所からリードする方法を、昔から知っているのです。」

女性と教育

Angelene Huang / アンジェリーン・ホアン(アライアンス・フォー・インパクトCEO、SCアカデミー機構理事長)は、今回のカンファレンスの開幕にあたり、チームへの感謝を述べ、世界の女性リーダーたちが文化やマイノリティを超えてつながる場の重要性を強調しました。 彼女自身、中国南部の少数民族の村から育ち、支援のない中で自らのリーダーシップを確立。ウォール街では唯一のアジア系女性として働きながら、家庭とキャリアを両立する困難を乗り越え、4人の子どもを育てつつ、教育の現場へと歩みを進めてきました。 ● 歴史ある学校を次々と再生 アメリカ大統領も卒業した名門・ニューヨーク軍事アカデミーの経営危機を引き受け、わずか1年で再建。 その後、マサチューセッツ州の130年の歴史ある学校も再生。最新のビジネス・金融教育を導入し、世界27カ国から155人の生徒が集まる「ミニ国連のような学校」に成長。 ● コミュニティのために立ち上がる コロナ禍では、非営利団体「Alliance for Impact」を立ち上げ、世界中の50万人以上をつなぐオンラインイベントを開催。現在も毎日続く母親たちによるオンライン・フィットネスセンターを運営。 ● リーダーシップの5つの鍵 Vision(ビジョン):希望の光となる明確な方向性を持つこと Courage(勇気):失敗を恐れず挑戦する力 Collaboration(協力):人とつながり、チームで成し遂げる姿勢 Compassion(情熱・共感):自分自身を灯し、他者に光を与える心 Commitment(責任):約束を守り、信頼を築く誠実さ 「私は“言葉の女性”でありたい。約束したことは守る。子どもたちに未来を与えることが、私の使命です」 最後に、次世代の若者たちに向けて力強いメッセージを送りました: 「10年後、あなたたちがこのステージに立って世界をリードしていく姿が見たい。私はあなたを応援します!」

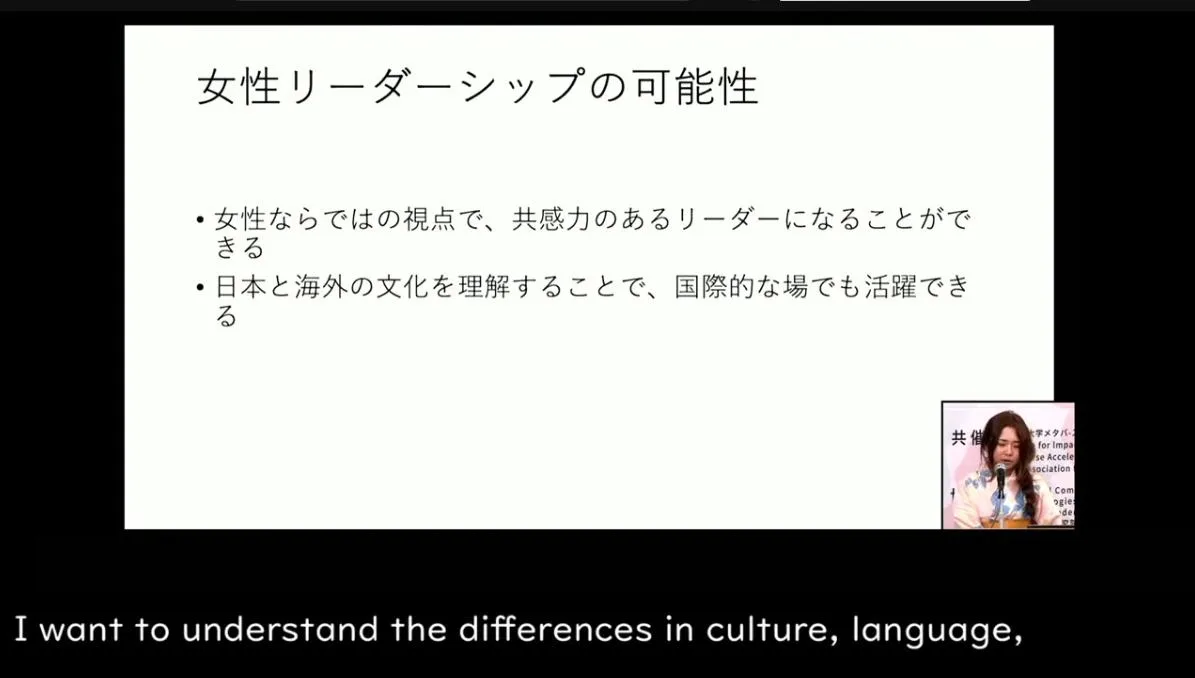

私から見たリーダーシップ

小室美優紀 / Miyuki Komuro(一般社団法人国際メタバース協会 国際青少年AI大使、スイス・コレージュ・デュ・レマン インターナショナルスクール 中学3年生)は、これからの時代にふさわしい新しい女性リーダーを目指しており、文化や言語、価値観の違いを理解しながら、多くの人とつながり、未来をより良いものにしていきたいと考えています。女性ならではの共感力を活かし、誰もが安心して意見を言える社会をつくること、そして日本と海外の文化を理解する力を強みに国際的な場でも活躍できるリーダーを目指しています。そのために、日々の学びを深めながら多様な価値観を理解する力を養い、リーダーに必要な「考える力」「伝える力」「協力する力」を身につけ、どんな環境でも自分らしく前向きに挑戦していく姿勢を大切にしています。多様性を尊重しながら多くの人と心を通わせ、未来に希望をもたらす存在となることを目指しています。

ディスカッション:女性リーダーシップについて

世界各国から集まった女性リーダーたちによる、エネルギッシュで多様な視点に満ちたパネルディスカッションが行われました。モデレーターは、教育者・起業家のアンジェリーン・ホワン氏が務め、「共に学び合い、未来を形づくる女性リーダーの役割」について対話が深まりました。

■ 登壇者の紹介とストーリー

ベス・モラルディ氏(米国):広告業界から起業し、教育界へ。SCアカデミーの設立者として、次世代リーダーの育成に尽力。

クリス・H氏(米国・NYU卒):若手教育者・オンライン高校の校長として活躍。学生サポートや進学指導を担当。

チャオ氏(中国):国際的に著名な映画監督・製造業経営者。映画『ミッション:インポッシブル3』や『カンフー・パンダ』に関与。

アンジェラ氏(米国):元金融業界出身。現在はニューヨーク・フィルハーモニック理事として文化支援活動を牽引。

チョウ教授(中国):大学教授であり、2008年四川大地震後に孤児院を設立。1000人以上の子どもたちを支援。

■ 女性リーダーシップの価値と未来

・団結の力:「一人では難しいことも、女性が集まれば社会を動かす力になる」

・声をあげる勇気:「静かに座っているだけでなく、堂々と意見を言うこと」

・教育の役割:「日常の中にこそリーダーの素地がある。誰もがリーダーになれる」

・共創・協力の重要性:「女性同士が力を合わせ、既存の国際的なネットワークと連携することが、社会的インパクトを拡大する」

■ 映画から学ぶ女性像

チャオ監督は、女性が観るべき映画として以下を紹介しました:

『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』(英国)

『シークレット・スーパースター』(インド)

等

■ リーダーとして大切にしたいこと(参加者の声)

「愛はすべてを癒す」:子どもたちには愛と安心を与える教育を

「諦めない」:困難の先には成長と新しい自分が待っている

「感謝」:日々支えてくれる人々や家族への感謝を忘れない

「自信を持つ」:自分を信じ、他人の評価に左右されない強さを

「赦し」:他者を赦すことで、自分自身が自由になれる

「責任と行動」:信念を持って、自ら立ち上がるリーダーであること

「レジリエンス(回復力)」:困難の中でも希望を失わず、しなやかに前進する力

■ 結びに

本パネルは、女性のリーダーシップが持つ共感・協力・創造性の力を示すとともに、次世代を支え、未来をつくる責任と希望を確認する機会となりました。

「年齢、国籍、バックグラウンドは関係ない。行動と情熱が、リーダーシップの本質である。」

そう語る登壇者たちの言葉は、若い世代への力強いエールとして深く響きました。

女性と健康について

Yanee Wutthinitikornkit / ヤニー・ウッティニティコーンキット(Seawagen社 代表取締役 先進ナノバイオ技術による糖尿病治療革新の推進者)は、科学の分野で活躍する女性リーダーとして、自身の研究と取り組みについて紹介しました。 特に糖尿病治療において、従来のインスリン投与に依存した方法に対する新しいアプローチを提案しています。例えるならば、従来の治療は「渋滞した道路の一部を片側通行にするようなもの」であり、一見問題が改善されたように見えても、根本的な解決にはなっていないと指摘しました。 彼女のチームでは、体内のエネルギーの過剰蓄積に着目し、それを効率よく消費させることによって症状の根本的な改善を目指す治療法を進めており、実際に持続血糖モニタリング(CGM)を用いて、多くの患者に改善が見られたと報告しました。 ■ メッセージ 「科学は簡単ではないけれど、自分なりの視点や方法で向き合えば、きっと新しい発見があるはずです。伝統的な考え方にとらわれず、自分を信じて挑戦してください。それが変化を生み出す力になります。」

女性の権利

Stephanie Sun / ステファニー・スン(ペンシルベニア州女性有権者連盟 副会長、USAウェルカミング・センター COO)は、冒頭、「女性に特別な権利を求めているのではない。女性は人間である。だから当然、すべての人権とリーダーシップの機会が女性にもある。」と力強く宣言しました。 歴史的に女性たちは「後れをとっている」と語られがちだが、ステファニー氏はそれに異を唱えます。「女性は遅れているのではなく、排除されてきた。それでも私たちは、黙らず、諦めずに立ち上がってきた」と語りました。 ■ 女性の権利=人権。もはや交渉の余地はない 女の子に「あなたは不十分だ」と言うたびに、私たちの未来の一部が失われている 女性のリーダーシップを「見せかけ」にとどめてはいけない。真の変革と解放が必要 女性の権利は「特別なもの」でも「いつかの話」でもない。「今この瞬間に保障されるべき人権」である ■ リーダーたちへの呼びかけ スピーチの終盤では、特に民間企業・組織のリーダーたちに向け、問いを投げかけました。 「あなたの組織の制度は、本当に女性を力づけているか?」 「女性は“見せかけの存在”としてではなく、実際にリードできているか?」 「変革とは慈善活動ではない。未来への投資である。」 ■ 最後のメッセージ 「女性の権利は、人権です。交渉の余地はありません。“いつか”ではなく、“今”です。 次の世代が、自分の価値を疑うことのない世界を共につくりましょう。」

国際女性について

Amelia Ijiri / 井尻アミリア(VisibleAI 生成系AIリサーチコンサルタント、京都外国語大学デジタル トランスフォーメーション(DX)教員)は、高等教育機関で教育工学(インストラクショナル・システムズ・テクノロジー)を専門に研究。教育とテクノロジー、そして女性としての立場を重ね合わせた考察を発表しました。

冒頭、組織文化に関する寓話「バナナと冷水のサルたちの話」を引用し、「私たちは実際には制限されていなくても、社会や文化に“やめておけ”と条件反射的に教え込まれている」という現象に警鐘を鳴らしました。

特に女性がテクノロジー分野やメタバース空間で自らを見出せない状況に対し、「見えないからといって諦めてはいけない。私たちがそこに存在することで、次の世代に希望を与える」と力強く訴えました。また、日本の自動車産業(トヨタ)における知識共有モデル「SECIモデル(共同化・表出化・連結化・内面化)」を紹介。

このモデルのように、先輩(senpai)から後輩(kohai)へと経験と知恵を共有することで、世代を超えた成長と変革が生まれると説明しました。「女性は“台座”に立つのではなく、“ステージ”を共に上がっていく存在。持てる力を分かち合い、次の世代を引き上げていくことが、私たちの使命です。」

このメッセージのあと、井尻氏の2人の娘を含む、若い女性たちによる希望のスピーチが続きました。

■ 若い世代からの声:未来への希望とつながり

井尻さら咲さん:「母のように、家族を思いやりながらも勉学に励み、自立した強い女性になりたい。女性であることは時に困難を伴うが、自信と支え合いによってより良い未来を築けると信じている」

井尻あり彩さん:「隣人のフィオナさんは車椅子生活を送る中で、私に“人としての自立と誇り”を教えてくれた。すべての女性が、自分を導いてくれる存在に出会える社会であってほしい」

白遠馨さん、田村優衣さん:「現在、ジェンダー政策を学んでいる。今日のスピーチに感銘を受け、“女性に期待される役割”に縛られず、リーダーシップを担える社会づくりに貢献したいと思った」

■ 結びに

本セッションでは、「女性は自らの経験を次世代へと“スパイラル状”に伝え、共に成長する存在である」という強いメッセージが伝えられました。

教育とテクノロジー、そして連帯と継承による変革という視点から、次世代の女性リーダーに希望を届ける場となりました。

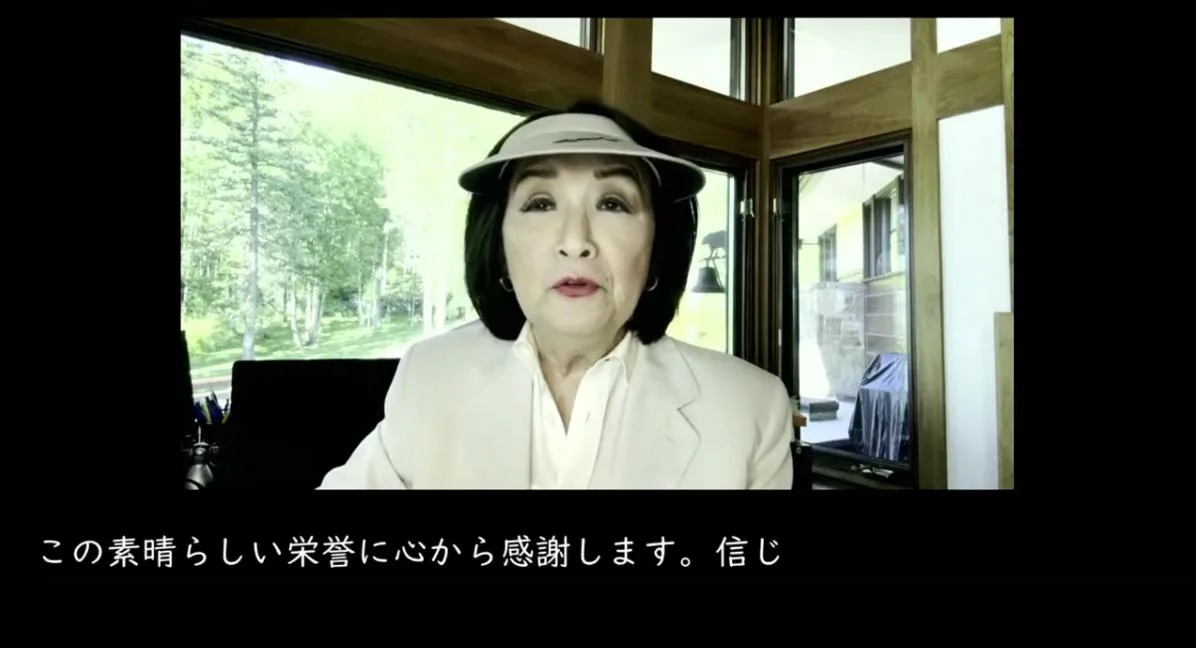

次の若きコニーたちへ──アジア系女性ニュースキャスターの道を切り拓いた先駆者の物語

Connie Chung / コニー・チャン(USA テレビジャーナリスト ニュースキャスター)は、79歳を迎える伝説のニュースキャスターが、2025年大阪・関西万博に寄せて、アジア系女性として歩んできた記者人生と、そこに込められた女性リーダーシップの本質を語りました。 彼女の両親は、戦前の中国からアメリカへと渡り、伝統に縛られた結婚、言語の壁、文化の違いの中で家族を築きました。彼女は唯一アメリカで生まれ、「自分は両親が失った3人の息子の代わりになろう」と強く決意。その思いを胸に、報道の世界に飛び込みました。 当時の報道現場は、白人男性中心の世界。女性もアジア系もほとんど存在せず、性差別や人種差別が日常的でした。そんな中、彼女は「男のプレイブック」を使って、堂々と振る舞い、“見た目は蓮の花、口調は水兵”と称されるほどの強さで、道を切り拓きました。 ■ 後輩女性たちへのメッセージ 彼女の名前にちなんで名付けられた女性ジャーナリストが次々と現れたことを知り、はじめて自分の歩みが「成功だった」と実感したといいます。 「あなたが信じられなければ、誰もあなたを信じられない。 あなたの仕事を真剣に、でも自分自身を深刻に捉えすぎないで。 そして、次の若いコニーの手を引いてあげてください。」 人生を支えてくれた夫の言葉を借りながら、最後にはこう締めくくりました。 「私は会場にはいませんが、心と魂はそこにいます。 どうか、信じて、働いて、そして、手を差し伸べてください。 ありがとうございました。」

日本美容の第一人者からみた女性

富榮スワンソン / Tomie Swanson(「美・健・癒・技」研究所 所長、日本エステティック・ネイルアート業界のパイオニア、健康美容研究家)は、美と健康を愛し、人を愛し、生涯をかけて“道なき道”を切り拓いてきました。

84歳──今こそが、私の出発点です。

何度でも挑戦できる。なぜなら、人が好きだから。

若き日、単身でアメリカに渡り、日本人第一号としてエステティックの専門課程を卒業。異国の地で、技術と言葉を越えて多くの人と心を通わせてきました。

そして今も、手も足も口も元気。だから私は歩みを止めません。

好きな道を、ただまっすぐに。

全国へ、そして世界へ──。

人は芸術である。

私は、そう信じてこれからも美と癒しを届け続けます。

女性と教授

Qiu Geping 邱格屏 / チウ・グーピン(華東政法大学 教授/博士課程指導教員、四川省北川県大魚青少年公益発展センター 専門家)。2008年の四川大地震を契機に結成された「中国心志愿者」チームが前身の「大魚公益」は、困難な状況にある児童・青少年の支援を目的とした中国の民間公益団体です。「大魚」という名称には、逆境に立ち向かいながらも力強く生きるという願いが込められている。2008年から2024年までの16年間で、延べ4800人回(実人数約2300人)の困窮青少年を支援し、800万元の募金を集め、会議開催、大学進学支援、公務員受験支援、校内駐在型の福祉活動など多様な取り組みを行ってきた。2024年には体制を整備し、「困境関懐部」「成長助推部」「総合事務部」の3部門に再編。困窮児童が生活の最前線で希望を追い続けられるよう支援することを掲げている。 駐在型の社会福祉活動(駐校社工)は、家庭・学校・地域の連携を基盤に、「家校社の相互作用」「予防重視」「発展促進」「資源補完」という4段階モデルで展開され、家庭教育活動やテーマ別授業、グループ活動、個別支援まで幅広く提供されている。具体的な支援対象は、学生本人、学生の保護者、学校の教師など多岐にわたる。プログラムを通じて子どもたちの身体的・精神的・社会的成長を支えるとともに、公益活動に関心を持つ市民の参加を促している。 「大魚公益」は、子どもや青少年の成長に寄り添い続ける専門的な公益の“匠人”となることを目指し、社会の協力を求めている。

女性とアート

Sonia Hu / ソニア・フー(ストーンキューブ・アート協会 理事 Long Publishing Corp. 編集者兼出版者は、、ニューヨークを拠点とする作家・映画監督であり、1985年に中国で初の全国英語スピーチコンテストに優勝したことを皮切りに、CCTVやCBS、MTVなどでキャリアを積みました。出版会社とアート系NPOを立ち上げ、近年ではドキュメンタリー映画「From Stone to Stone」を制作し、国際的な賞を受賞しました。彼女は、変化の激しい現代において、人間同士のつながりが最も重要なリーダーシップの資産であると語り、AI時代においても人間によるストーリーテリングの力が不可欠だと強調します。特に女性の視点と感受性が、見えにくいエネルギーや記憶を表現するうえで重要であり、テクノロジーが進化しても、私たちに求められるのは人間性の深さであると述べています。彼女は、文化やメディアを越えて人をつなぐ力を持つ物語こそが、AIとメタバースの時代を導く鍵になると締めくくりました。

母と子の心が響き合った特別セッション

青少年登壇者の母親も参加し、親子でディスカッションを行う特別セッションも実施。 子どもたちが感謝と尊敬の思いを自らの言葉で語る姿に、会場全体が涙と感動に包まれました。 互いを認め合う家族の絆は、教育の原点であり、AIの時代にも変わらぬ普遍の価値であることを感じさせられました。

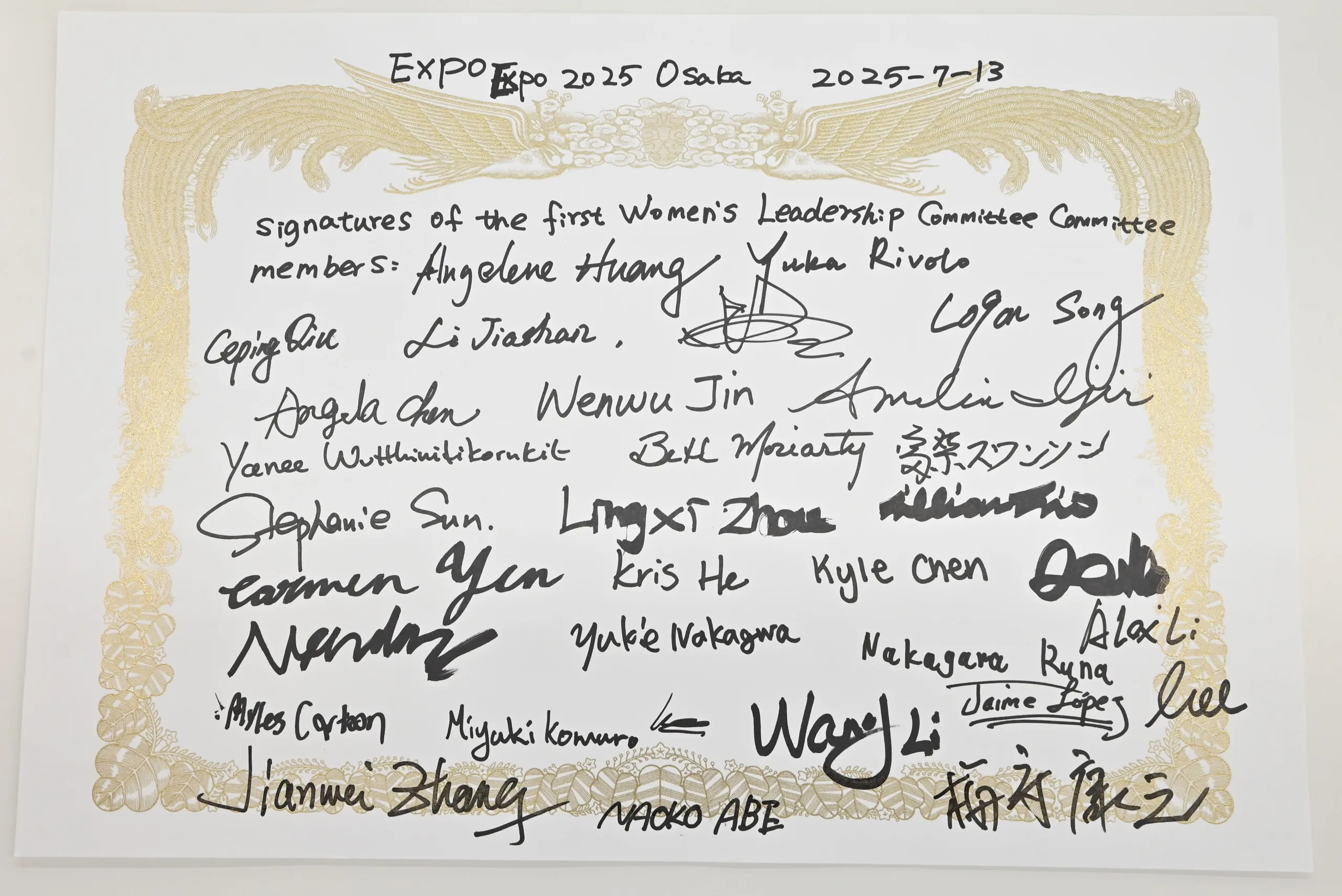

女性リーダーシップ役員会、正式発足

イベント中、女性リーダーによる新たな国際的組織が正式に発足。 登壇者たちはその場で役員に就任するサイン式を行い、新たなスタートを高らかに宣言しました。 この会は今後、グローバルでの女性支援、教育、テクノロジー分野での連携を推進していく予定です。

感動を呼んだVR体験と参加型プログラム

会場では最新のVR体験ブースも設置され、多くの来場者がAIと人間の共存を体感しました。 臨場感あふれるデモンストレーションは、技術の進化を実感する絶好の機会となり、特に若い参加者に人気を博しました。

体験と交流:ブース展示、万博見学、晩餐会

講演会場に隣接して設けられた企業ブース展示エリアでは、最新テクノロジーと日本文化が融合した体験型コンテンツが数多く展開され、終始にぎわいを見せていました。

テクノロジーエリアでは、恐竜を間近に感じられるVR体験や、大会のマスコットキャラクターであるパンダをテーマにしたMR(複合現実)体験が来場者を惹きつけていました。

まるで生きているかのように動く巨大な恐竜の足元に立ち、思わず後ずさりしてしまうほどのリアルな映像体験には、子どもから大人まで歓声が上がり、連日長蛇の列ができるほどの人気ぶりでした。

さらに、人気を集めていたのが「にぎり寿司」体験です。伝統的な和の文化に初めて触れる海外の参加者も多く、熟練の寿司職人による手ほどきを受けながら、自らシャリを握り、ネタをのせる貴重な体験に笑顔がこぼれていました。

その手元に真剣な眼差しを向けながら、握った寿司をその場で味わうという、視覚・触覚・味覚を通じた五感での日本文化の“本物の体験”が、人と人との温かな交流を生んでいました。

万博での名誉ある授賞式

万博という素晴らしい場所で、名誉ある賞の授賞式が厳かに行われました。

世界各国からの来賓が見守る中、受賞者たちの功績が讃えられ、感動的な瞬間が共有されました。

午後には、登壇者の一人でもあるロボティクス研究の第一人者・石黒浩教授が監修するシグネチャーパビリオン「いのちの未来」を訪問。

AIとロボットが問いかける“人間とは何か”という根源的なテーマに、参加者たちは深い感銘を受け、日本の先進的な技術と哲学に触れる貴重な機会となりました。

また、本大会の成功を支えたのは、国内外から集まった約30名のボランティアスタッフたちの献身的なサポートでした。受付や誘導、通訳、裏方の技術支援まで多岐にわたり尽力し、国際色豊かなチームワークでイベントを支えました。

当日は一時、来場者数が定員を超える勢いとなり、入場制限を設けざるを得ないほどの大盛況。まさに“グローバル”かつ“イノベーティブ”な交流が生まれた、記憶に残るビッグイベントとなりました。

イベントの締めくくりとして、国際的なゲストを迎えたVIP晩餐会が、ザ・リッツ・カールトン大阪にて華やかに開催されました。

和やかな雰囲気の中で国を超えた交流が深まり、参加者同士が肩書きや国籍を超えて笑顔を交わす姿が印象的でした。

最後に:未来への決意

最後に撮影された集合写真には、今回の国際大会を通して生まれた友情、信頼、そして未来への希望が刻まれていました。 人と人がつながり、技術と共に生きる時代を創るその一歩となった大会でした。