編集ノート(協会CSOの視点)

本記事は“攻略”ではなく、未来技術が「人」に何をもたらすかを、現地一次情報+公式情報を基にやさしく解説します。

第1章:クラゲと遊ぶ未来空間へ —— 親子で“いのち”を育てる体験

2025年8月19日、私は家族とともに「いのちの遊び場 クラゲ館」を訪れました。

ここは大阪・関西万博の中でも、子どもから大人までが夢中になれる“遊びのパビリオン”。ただの遊び場ではなく、最新のインタラクティブ技術とSTEAM教育(科学・技術・芸術・数学)が組み合わさった「未来の学び場」なのです。

入館するとまず目に飛び込んでくるのは、光に揺れるクラゲのような布のインスタレーション。そこに触れたり、音や映像に反応したりする仕掛けがあって、子どもたちは自然と駆け寄ります。親としては「遊びながら創造力が育つ」安心感があり、研究者の視点からは「最新の体験設計テクノロジーを社会に落とし込む挑戦」が見えてきます。

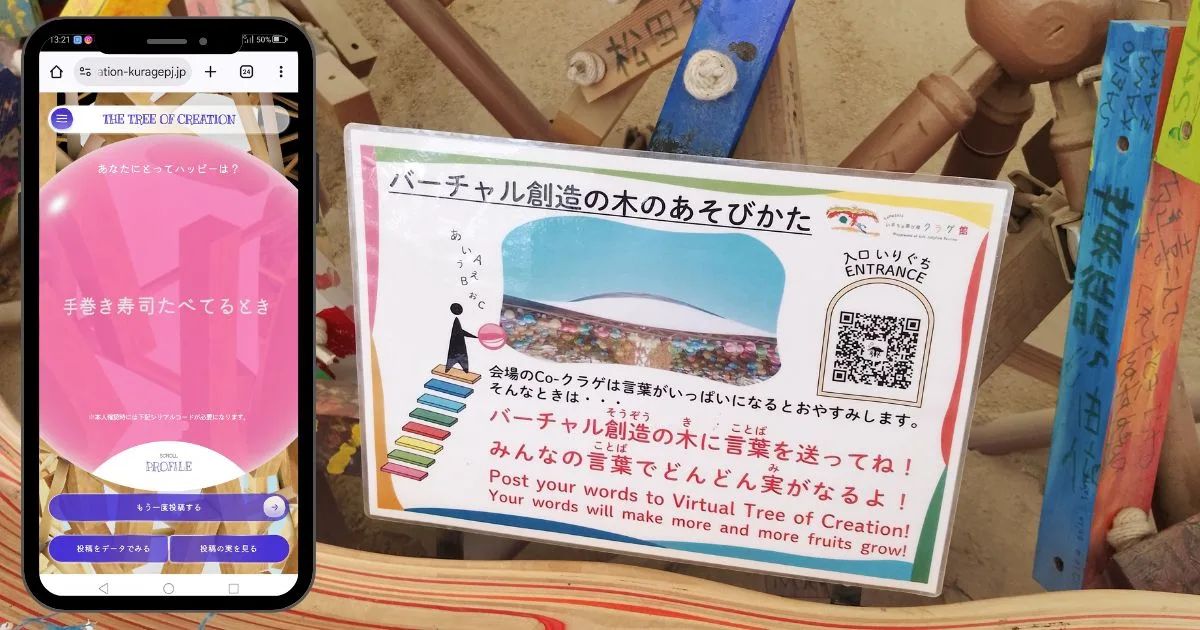

とくに印象的なのは、QRコードを読み込んで質問に答えると、仮想空間の“木”に自分の実が生まれて成長していく仕組み。まるで「デジタルの命を育てる」ような感覚です。これはただのゲームではなく、“入力=表現”を“成長=フィードバック”に変換するインタラクションデザインの好例。子どもにとってはワクワクする遊びであり、大人にとっては「未来の教育やコミュニケーションの形」を先取りできる体験です。

さらにありがたいのは、多くのエリアは予約不要だということ。子どもが文字を書いたり、色を塗ったり、丘を登ったりする体験はすべて並ばずに楽しめるので、猛暑の中でも安心して親子で過ごせます。一部の特別プログラムや演出は予約が必要ですが、それを除けば気軽に立ち寄れる点はファミリーに大きな魅力です。

「遊びながら、自然に学び、未来を感じる」——クラゲ館はまさに、親子で訪れる価値のある“未来の公園”でした。

第2章:QRで育てる“いのちの実” —— デジタルの中に芽吹く自分だけの命

クラゲ館のハイライトのひとつが、QRを読み込んで質問に答えると、仮想の木に“実”が生まれて成長していく体験です。

子どもがタブレットやスマホでQRを読み取り、問いかけに答えると、スクリーン上の大きな木にポンっと色鮮やかな実が登場します。その実は、答えた内容や選んだ色によってかたちや模様が変わり、やがて全体の木を彩っていくのです。

わが家の子どもも「自分の実ができた!」と大喜び。

「次は何色にする?」「どんな言葉を選ぶ?」と親子で会話が広がり、ただの展示では終わらない“共同作業”になっていました。

■ テクノロジー解説(協会CSOの視点)

この仕組みの裏には、インタラクションデザインとデータビジュアライゼーションの技術が使われています。

- インタラクションデザイン:質問に答えるという行為を「遊び」に変えることで、参加者が自然に関わり続けられるように設計。

- データビジュアライゼーション:個々の回答が“実”として可視化され、さらに木全体が育つという集団表現につながる。

つまり、「自分ごと」と「みんなのつながり」を同時に体験させるテクノロジーなのです。

■ ママ・パパへのおすすめポイント

- 並ばずに参加できる:予約不要、混雑を避けつつ楽しめる。

- 子どもの表現力が育つ:「ことば」「色」「かたち」を自分で選び、成果を目で確認できる。

- 親子の会話が広がる:「どんな実ができた?」「次はどうしよう?」と自然に対話が生まれる。

この体験は、単なる遊びを超えて「親子で未来をつくる第一歩」を感じさせてくれるものでした。

EXPO2025 大阪万博 パビリオンまとめ完全ガイド

人気パビリオン・海外館・AI/ロボット体験を一気にチェック。予約・混雑のポイントも掲載。

第3章:予約なしで楽しめる遊び場 & 予約が必要な特別プログラム

クラゲ館は、親子で気軽に楽しめるエリアと、事前に予約をして挑戦したい特別プログラムが分かれています。訪れる前にこの違いを押さえておくと、子どもと一緒でもストレスなく回れます。

■ 予約不要で楽しめるエリア(子連れに安心)

- 文字を書いたり、色を塗るワークショップ

子どもが自由に文字や絵を描き、それがデジタル空間に反映される仕組み。表現力を発揮できるので、年齢を問わず楽しめます。 - 五感の遊び場

光や音、映像に触れると反応する仕掛けが盛りだくさん。触れるたびに景色や音が変化するため、小さなお子さまでも直感的に遊べます。 - 丘の遊び場(プレイマウンテン)

緩やかな丘を模したエリアで、のぼったり滑ったり、身体を使って遊べるスペース。並ぶ必要もなく、子どもが思いきり動けるのが安心です。 - クラゲの触手インスタレーション

天井から吊られた布に触れると、ゆらめきや音が広がり、まるでクラゲと一緒に泳いでいるような体験に。

これらはすべて 並ばずに楽しめる ので、子連れファミリーにぴったりのエリアです。

■ 予約が必要な特別プログラム

一方で、クラゲ館には事前予約が必要な体験型プログラムもあります。

- バーチャルクラゲショー:大型スクリーンや没入型演出を使った特別プログラム。

- 期間限定ワークショップ:アーティストや研究者と一緒に取り組む創造体験。

こうした予約制コンテンツは、より深い学びやスペシャルな体験を求めるファミリーにおすすめです。

■ ママ・パパへのアドバイス

- 小さい子連れなら「予約不要ゾーン」をメインに回るだけで十分満足できます。

- 体力や集中力に余裕がある場合は「1つだけ予約プログラム」を加えると、特別な思い出になります。

- 「並ばなくても楽しめる」=親の負担も軽減されるのが大きなポイントです。

第4章:創造性の民主化──中島さち子さんの想いと「いのちの遊び場 クラゲ館」のビジョン

「いのちの遊び場 クラゲ館」はプロデューサーの 中島さち子さん が掲げた「創造性の民主化」というビジョンに根ざしたパビリオンです。中島さんは数学研究者、ジャズピアニスト、STEAM教育家と多彩な顔を持ち、日常に「ワクワクを探す旅」を作る力の持ち主です。

クラゲ館を象徴するクラゲの膜のような屋根や、中央にそびえる「創造の木」は、まさにその設計思想を体現しています。ゆらぎや余白、説明できない何かに触れることで、訪れた人自身の創造性が自然に目覚める場所をつくろうという狙いが込められています。

建築は数学とアートの融合を感じさせる仕上がり。4600本以上の吉野杉の角材を粘菌のように組み合わせた「創造の木」は、未来に向けてリユースされることも視野に入れてデザインされています。訪れると、ただ「すてきだね」で終わるのではなく、「何か自分もつくってみようかな」と思わせる力に満ちています。

そして、クラゲ館ではSTEAM教育の精神(科学・技術・工学・芸術・数学)を“遊びと学びの融合”として体現。1歳から120歳まで、多様な背景の人が一緒に遊び、創る場を目指してつくられています。誰もが喜びや自由な発想を持ち寄り、共鳴できる場でありたい──そのメッセージが空間全体から伝わってきます。

章まとめ:「みんなが創造者」になる空間

クラゲ館は、単に展示を見る場所ではありません。

ここは、「つくる喜びを全ての人に」というコンセプトのもと、来場者一人ひとりが自分の色や声、思いを持ち寄って場を育てる「創造性の民主化」の実験場です。

親子で訪れると、子どもの「できた!」「すき!」の小さな声が 、未来への小さな一歩になることを感じられる、貴重な体験になるでしょう。

第5章:まとめ ─ 親子で“創造の時間”を楽しむ回り方(予約ポイント付き)

クラゲ館は、並ばず楽しめる創造ゾーンが主役。文字を書いたり色を塗ったり、丘で体を動かしたり、光や音にふれたり――“遊び=学び”になる仕掛けがたくさんで、子どもたちは自然に夢中になります。

一方で、より没入的な体験は予約エリアにまとまっています。暗転・音響・360°映像といった演出で、全身で“いのち”を感じる時間に。気温・日差しの強い日でも、地下の没入空間は落ち着いて体験できるのがうれしいところです。

回り方のコツ(親子目線)

- ① まずは予約不要ゾーンで“スイッチON”

並ばず入れて、すぐ遊べる。創造の木/文字・色あそび/五感の遊び場/プレイマウンテン(丘)などで、ウォームアップ。 - ② 余裕があれば“予約エリアを1つ”

地下の没入プログラム(暗所の音×映像、360°演出、ライブ演奏が入る回も)を1本だけ入れると満足度が跳ね上がります。 - ③ 体調管理を先に

クラゲ館は“動く体験”が多め。近くのコモンズAは比較的並ばずに休めるので、ひと息ついてからクラゲ館へ入るのが親子にやさしい動線です。

ミニ解説

包摂デザイン:音・光・触感の重ね合わせにより、年齢や言語を超えて“参加”できる。まさに創造性の民主化の実験場です。

インタラクション設計:入力(ことば・色・動き)→ フィードバック(音・光・かたち)を数秒で返す“即時性”が、没入と学習のカギ。

データの可視化:個々の表現が“実”や“模様”になって集合体(森/木)として育つ設計は、自分ごと×社会性を同時に体験させます。

✅ 予約不要で楽しめる

- 創造の木/Co-クラゲ(ことば・色の表現)

- 五感の遊び場(光・音・触感の反応)

- プレイマウンテン(丘あそび)

コモンズAで涼んでから向かうと安心です。水分補給と休憩を先にどうぞ。

次に読む

EXPO2025|未来技術×世界のパビリオンまとめ おすすめ/モデルコース/子連れのコツを一つに集約※最新の追記はハブ記事に集約しています。ブックマーク推奨です。

コメント