1. AIに仕事を奪われるの?という不安から始めよう

「AIって、私たちの仕事を奪うの?」

「子どもたちは、ロボットと一緒に生きていく時代になるの?」

そんな疑問や不安を持っている方も多いのではないでしょうか。

2025年に開催された大阪万博国際大会では、世界のテクノロジーリーダーたちが集まり、「AI」「Web3」「メタバース」について最新の見解を語りました。

今回は、Yu Yuan(ユ・ユアン)氏の登壇をまとめます。

2. 登壇者紹介:ユ・ユアン氏とは?

- Yu Yuan(ユ・ユアン)氏

- 2023年 IEEE Standards Association(国際標準化機構)の主席

- Metaverse Acceleration and Sustainability Association(MASA)のCEO

世界中のテクノロジー政策や産業のルールづくりに関わり、「人とAIの共存」を真剣に考えているキーパーソンの一人です。

彼の話は一見難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はとても身近で、子どもでも共感できるメッセージが詰まっていました。

3. 「難しい話」をやさしく伝える3つの視点

視点①:AIと人は、敵ではなく“相棒”になる

Yu氏は、「AIが人を超える」と恐れるのではなく、「AIと人が協力する未来」を描いています。

AIには、人間より得意なことがたくさんあります。

- 大量の情報を瞬時に処理する

- データからパターンを見つける

- 休まず正確に動ける

でも、人間にしかできないこともあります。

- 思いやりや共感を持つ

- 新しいアイデアを生み出す

- 他人と協力して成長する

AIと人が「できること」を分担し、お互いの良さを活かす。

それが、これからの未来の働き方です。

たとえば──

お手伝いロボットがご飯をつくってくれる未来が来ても、

「ありがとう」と伝える相手がいないのは、少し寂しくありませんか?

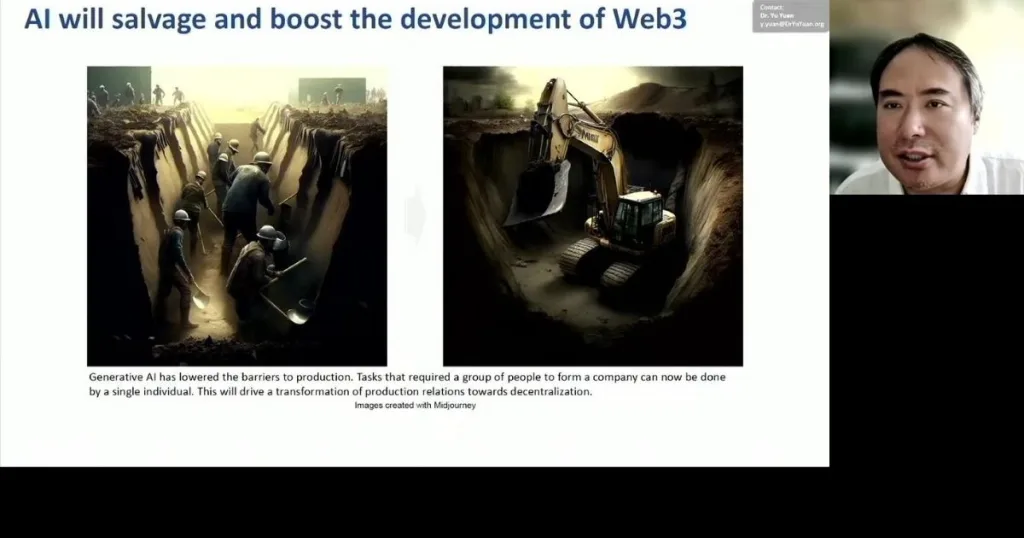

視点②:仕事がなくなる?いいえ、「仕事の意味」が変わる

「AIが出てきたら、仕事がなくなる」

そんな話もよく聞きます。

でもYu氏は、「人間の仕事が“ゼロ”になるわけではない」と語ります。

むしろ、AIが単純作業を代わりにやってくれることで、

人間は「考える・創る・つながる」という、より創造的な仕事に集中できるようになるのです。

宿題をAIが代わりにやってくれたら、

子どもはもっと絵を描いたり、ゲームをつくったりできるかもしれない。

それが“未来の働き方”なんです。

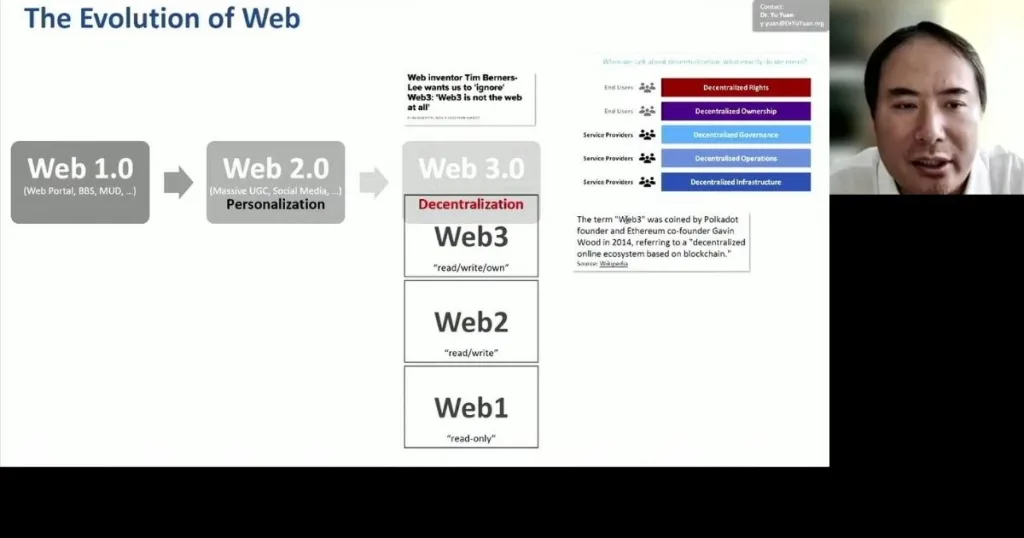

視点③:メタバースは「遊び場」から「学びと仕事の場」へ

「メタバース」と聞くと、ゲームのような空間を想像する人が多いかもしれません。

でもYu氏は、「メタバースは未来の学校や会社にもなりうる場所」だと言います。

- 世界中の人が同じ空間で会議する

- 子どもたちが、バーチャル空間で歴史を体験する

- アーティストが作品を展示し、世界中からフィードバックを受ける

こうした空間は、遊びだけでなく「学び」や「経済活動」の場所になりつつあります。

➡ メタバースの最新活用事例は、以下の国際大会レポートでも紹介しています。

👉 国際大会レポートを読む

4. テクノロジーの暴走を止めるのは、人間の想像力

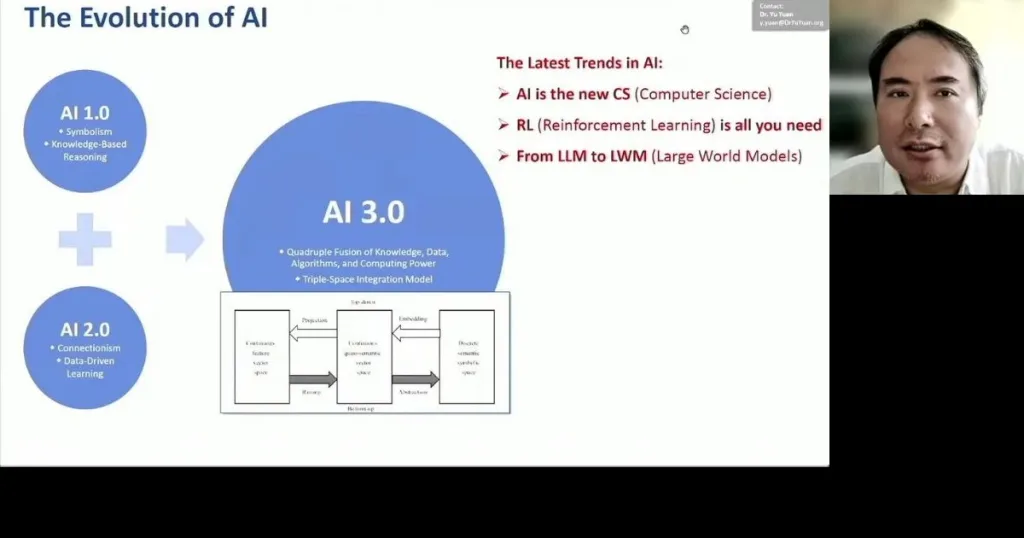

Yu氏は、テクノロジーの加速についても警鐘を鳴らします。

「AIは、これから年に10倍のスピードで進化する」との予測も。

このままだと、一部の巨大企業だけが力を持ち、人間の働く場が失われてしまう──

そんな懸念も現実味を帯びてきています。

でも彼はこう言います。

「人間が主役であり続けるためには、

AIを“民主化”して、個人や中小組織が使えるようにするべきだ」

5. 未来のキーワードは「人間中心の共存」

Yu氏が提唱するのは、「Horizontal AGI(水平型の汎用AI)」という考え方です。

これは、AIの力を“上から与える”のではなく、

誰もが使いこなし、共に育てるような仕組みをつくるということ。

その先にあるのは──

- 世界中の人がAIを味方にして、新しい価値を生み出す

- 子どもがAIを活用して、自分の夢を形にする

- 小さな会社やチームが、世界とつながって挑戦できる未来

そしてYu氏は、こう結びました。

「私たちの使命は、人間とAIが共に成長し、共に繁栄する社会を築くこと」

「未来は、“共につくるもの”です」

6. おわりに:未来は、怖がるより“参加”するもの

AI、Web3、メタバース──

なんだか難しくて、自分には関係ないと思ってしまうかもしれません。

でも、Yu Yuan氏の言葉を借りれば、それは人間の未来そのものなんです。

怖がるのではなく、理解して、味方につける。

そして、私たちの“人間らしさ”を活かして、より豊かな世界をつくっていく。

それが、これからの「テクノロジーとの付き合い方」ではないでしょうか。

コメント