編集ノート(協会CSOの視点)

本記事は“攻略”ではなく、未来技術が「人」に何をもたらすかを、現地一次情報+公式情報を基にやさしく解説します。

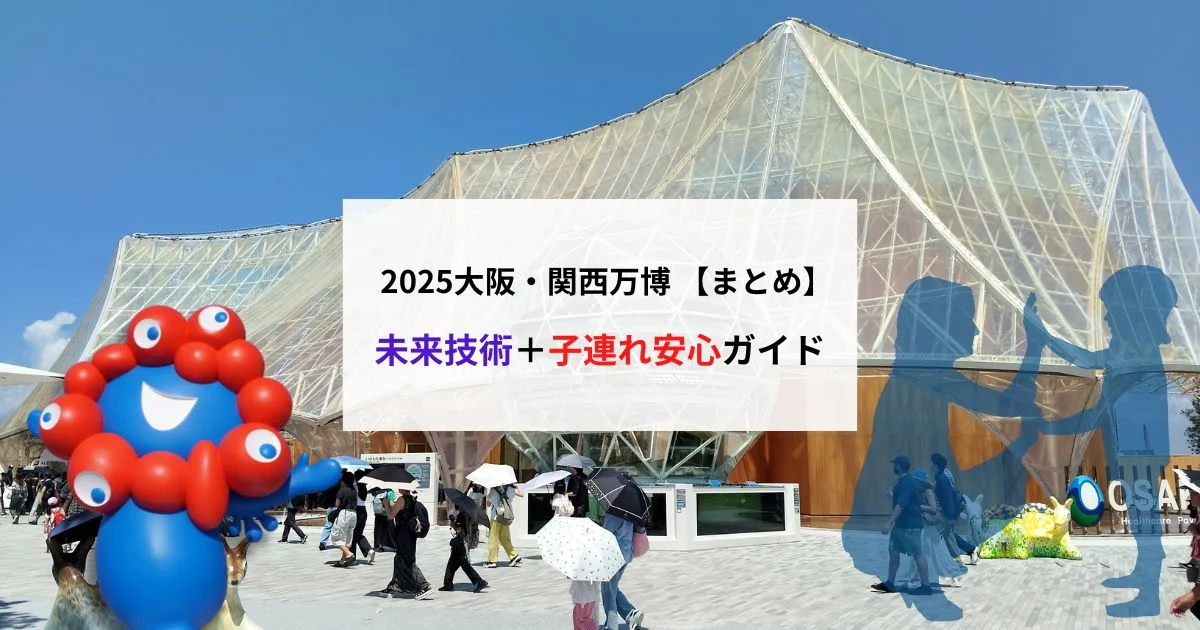

第1章:予約なしで入れる“国際協力のパビリオン”へ —— 世界と未来を感じる入口

2025年8月、私は大阪・関西万博の「国際機関共同館」を訪れました。

このパビリオンは特別な予約が不要で、誰でもふらっと立ち寄れる安心感があります。猛暑の中、行列に並ばずに入れる場所は限られているので、ファミリーや観光客にとって貴重な“穴場”の一つです。

しかし、ここが単なる“休憩場所”で終わらないのは、展示のテーマが「国際協力と未来技術」にあるからです。ITER(国際核融合エネルギー機関)やASEAN、ISTCなど、世界を舞台に活動する国際機関が一堂に会し、未来のエネルギー・科学・国際社会の協力をわかりやすく展示しています。

協会CSOとしての視点から見ると、このパビリオンは「世界が共通の課題にどう立ち向かっているか」を“実感として体験できる空間”だと感じました。気候変動やエネルギー問題、科学技術の平和利用といったグローバルアジェンダは、普段はニュースやレポートで目にするだけですが、ここではインタラクティブな展示を通して“自分ごと”として理解できます。

親子連れには「国際協力を遊びながら学べる学び場」、大人には「未来技術と世界の協調を身近に感じる知のショーケース」。国際機関共同館は、まさに“世界を結ぶ交差点”のような存在でした。

👉 小さなお子様には内容が難しい面もありますが、色や映像、スタンプラリーなど直感的に楽しめる展示も多く、世界のつながりや連携を“肌で感じる”きっかけになります。ご家族で訪問されることを強くおすすめします。

第2章:ITERと未来エネルギー —— 核融合がもたらす“人工の太陽”

国際機関共同館で最も印象的だったのが、ITER(イーター/国際熱核融合実験炉)の展示です。

ITERは「地上に小さな太陽をつくる」ことを目指す、世界規模のエネルギー開発プロジェクト。フランス南部に建設が進められており、日本を含む35の国と地域が参加しています。

館内では、核融合炉の模型や映像を通じて、「水素を原料に、膨大なエネルギーを生み出す仕組み」を学べます。説明だけでは難解なテーマですが、映像やCGを用いた展示のおかげで「星が光る仕組みを地球で再現する」という壮大な挑戦が直感的に伝わってきます。

■ CSO視点:核融合の意義

核融合は、太陽の中心で起きている反応と同じ原理で、

- 二酸化炭素を排出しない

- 資源がほぼ無尽蔵(海水中の水素)

- 安全性が高い(暴走反応が起こらない)

といった特長を持っています。これは再生可能エネルギーと並ぶ「未来のクリーンエネルギー」として、世界が協力して挑むべきテーマです。

私が強調したいのは、ITERは一国では絶対に実現できない“人類共同のプロジェクト”である点です。膨大な資金と技術を各国が分担し合い、共通の未来のために取り組む。この姿勢こそが「国際協力の象徴」なのです。

■ 親子・一般層へのポイント

- 「人工の太陽をつくる」という表現は、子どもにもわかりやすく心をつかみます。

- 実際の炉心の大きさを模型で見ると「これが未来のエネルギー源になるのか!」と驚きが生まれます。

- 科学を“難しい話”で終わらせず、「世界のみんなで未来をつくっている」という視点で話すと、親子の会話が広がります。

ITER展示は、国際機関共同館の中でも“未来技術のショーケース”。

ここを訪れるだけで、「科学技術が人類の協力を通じて未来を形づくる」ことを体感できるはずです。

EXPO2025 大阪万博 パビリオンまとめ完全ガイド

人気パビリオン・海外館・AI/ロボット体験を一気にチェック。予約・混雑のポイントも掲載。

第3章:ASEANスタンプラリー —— 遊びながら学べる国際交流

国際機関共同館の中で子どもたちに人気なのが、ASEAN(東南アジア諸国連合)エリアのスタンプラリーです。

各国ブースに設置されたスタンプを集めて回る仕掛けになっていて、子どもは「ゲーム感覚」で参加できます。大人にとっては「ASEANとは何か」「なぜ地域協力が大切か」を自然に学べる構成です。

■ 体験レポート

わが家でも、子どもが夢中になってスタンプを集めていました。

「次はどの国?」「あといくつでコンプリート?」と、親子で地図を見ながら回ることで、ただの展示見学が“冒険”に変わります。

スタンプを押すたびに国名や文化の一端を知ることができ、遊びながら「世界は多様でつながっている」という実感が生まれました。

■ CSO視点:地域協力のリアル

ASEANは経済・環境・人材育成など多岐にわたる分野で協力を進めており、国際関係の現場では重要な存在です。

その活動をスタンプラリーという直感的なインターフェースに置き換えることで、大人も子どもも「国際協力は遠いものではなく、身近に触れられるもの」と理解できる仕組みになっています。

教育的に見れば、「自分で手を動かす → 集める → 達成感」というプロセスが、国際理解をより深い記憶として残す効果を持ちます。

■ ママ・パパへのおすすめポイント

- 並ばずに気軽に参加できる(予約不要)。

- スタンプを集めることで「東南アジア=多様な国の集合体」を自然に学べる。

- 完成したシートを記念に持ち帰れば、家で「どんな国だった?」と話題が続く。

スタンプラリーを通して、ASEANの多様性と一体感を“体で覚える”ことができるこの展示。

「国際協力は退屈な話ではなく、ワクワクしながら学べるものだ」という気づきを与えてくれます。

第4章:ISTCと科学技術協力 —— 未来は「つながり」の中に

国際機関共同館には、ISTC(国際科学技術センター)の展示もあり、科学技術協力のリアルな現場に触れることができます。ISTCが進める「拡散防止」や「研究者間の共同ネットワーク」は、地球規模の安全保障に直結する活動です。

展示内容のポイント:

- デジタルの映像やパネルで、科学技術を平和と協力の道具にする姿勢がわかりやすくビジュアル化されています。

- 国際協力における「信頼の回路」として、各国の科学者がいかに連携し成果を共有するかが直感的に理解できます。

⏳ 予約すれば見られる“特別プログラム”

公式サイトによれば、万博では「2か月前抽選」「7日前抽選」「3日前先着」など複数回にわたるパビリオン・イベントの予約チャンスがあります。抽選成功や先着のタイミングにより、以下のような特別体験が可能です:

- 没入型プレゼンテーション:巨大スクリーンやAR・VRによる未来技術の臨場体験

- 研究者とのトークセッション:ISTCやITERの担当者から直接話を聞ける機会

- ワークショップ:協力モデルや実験シミュレーションなど、体験型プログラムもあるかもしれません

CSO視点の解釈

ISTCの展示は「科学技術はパワーではなく、橋(ブリッジ)である」ことを示しています。

予約で参加できるプログラムがあれば、それは単なる展示の延長ではなく、「未来をつなぐ選択肢を選ぶ体験」になります。人と技術が出会い、学び合う瞬間がそこにはあるのです。

親子や一般層へのメリット

- 予約プログラムに参加することで、科学の“ライブシーン”を体感できる。子どもの好奇心もグンと刺激されます。

- 研究者の姿や語りに触れることで、「科学って身近かもしれない」と思える小さなきっかけになります。

第5章まとめ —— 計画と余白で楽しむ国際機関共同館

国際機関共同館は、予約不要の展示が中心なので、炎天下でも気軽に立ち寄れる安心スポットです。ITERの未来エネルギー、ASEANのスタンプラリー、ISTCの科学協力、万博博物館の映像など、親子でも大人だけでも直感的に楽しめる工夫が揃っています。

一方で、予約をすれば没入型のプレゼンテーションや研究者のトークイベントなど、より深い学びや特別な体験に触れるチャンスもあります。

協会CSOの視点で言えば、このパビリオンは「世界が未来の課題にどう協力しているか」を “余白を持ちながら体感できる場” です。

家族であれば「予約不要ゾーンでのんびり+もし当たれば予約プログラム1本」がちょうど良いバランス。

👉 計画7割・余白3割で回ることで、国際協力と未来技術をストレスなく楽しめるでしょう。

次に読む

EXPO2025|未来技術×世界のパビリオンまとめ おすすめ/モデルコース/子連れのコツを一つに集約※最新の追記はハブ記事に集約しています。ブックマーク推奨です。

コメント