第1章:国際大会のご縁で—石黒先生に招かれた特別見学

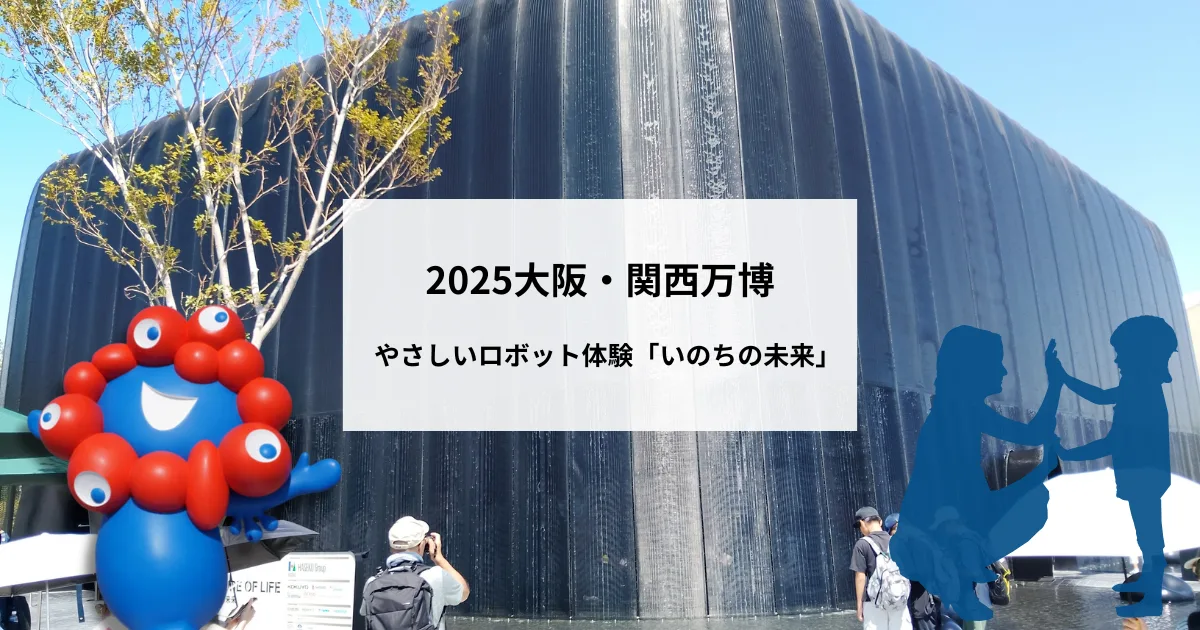

2025年の大阪・関西万博、国際メタバース協会の営業統括(CSO)として国際大会を運営した当日、登壇者の石黒浩先生からのご招待で、海外からの登壇者の皆さまをご案内しながら「いのちの未来」を見学しました。

館内ではアバターやロボットがやさしくナビゲートし、子どもから大人まで、立ち止まる・手を伸ばす・耳を澄ます――そんな何気ない動きが物語の一部になっていきます。大きな音や派手さで驚かすのではなく、光・声・“間(ま)”で気持ちをそっと掬い上げる演出が続き、空気がふっと切り替わる瞬間に何度も出会いました。

これまで数多くのパビリオンを体験してきましたが、ここは“物語”の力で心をつかみ、気づけば展示の中に引き込まれている稀有な一館。家族で楽しめて、見ごたえも十分です。なお、大変人気のため事前予約は必須。万博のスケジュールを組むなら、まずはこのパビリオンの予約を最優先で確保してください――それだけの価値があります。

第2章:意図とデザイン——石黒浩先生が描く「いのちの未来」

石黒 浩(いしぐろ ひろし)先生は、アンドロイド研究・ロボット工学の世界的第一人者。EXPO2025 大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「いのちの未来」では、テクノロジーを“見せる”のではなく、人とロボットが共に生きる未来を「体で分かる」体験として設計しています。

ここでのテーマはシンプルに言えば、「人とは何か」「いのちとは何か」への再問い。アバター/ロボット/来館者の視点が交差する“物語”の中を歩くことで、家族でも直感的に理解が深まる構成になっています。

2025大阪万博国際大会での登壇内容の要点は、以下の別記事・投稿で詳しくまとめています。

登壇内容の要点は、以下で詳しくまとめています

デザインの柱(見どころ)

リアル×デジタル:アバター参加やインタラクションを重ね、“自分ごと化”を促す。

物語設計:大音量や派手さに頼らず、光・声・“間(ま)”で感情をそっと動かす没入演出。

共生の生活シーン:人×ロボットが一緒に暮らす“50年後の日常”を歩いて体感。

学びの仕掛け:来館後も家族で話したくなる**問い(人とは? いのちとは?)を自然に残す。

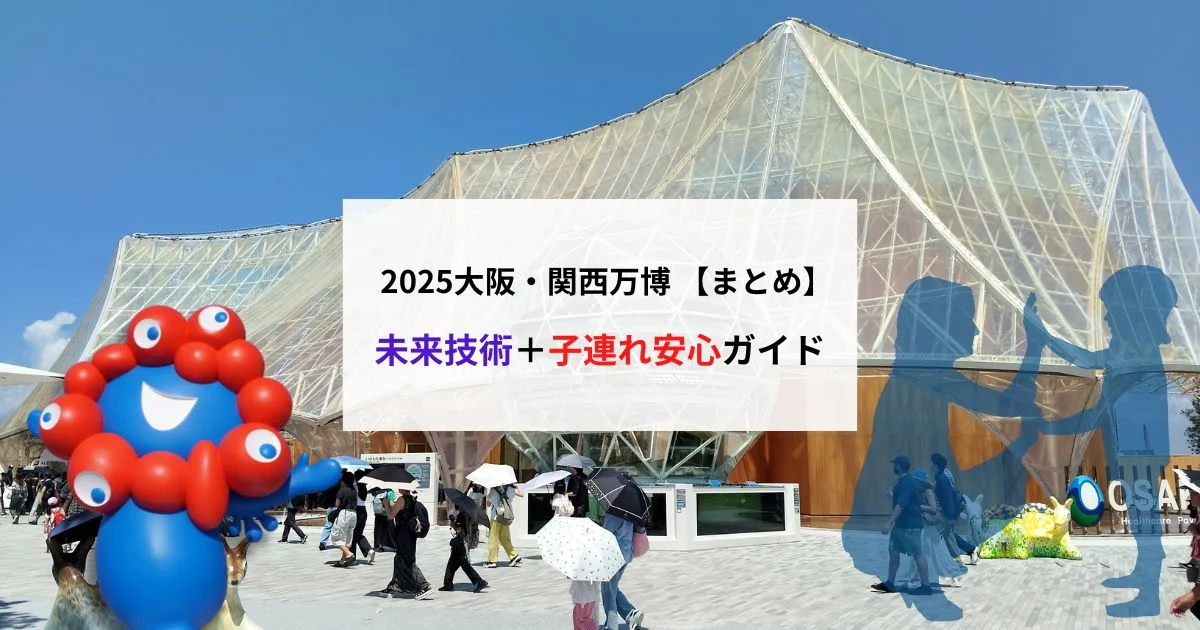

EXPO2025 大阪万博 パビリオンまとめ完全ガイド

人気パビリオン・海外館・AI/ロボット体験を一気にチェック。予約・混雑のポイントも掲載。

第3章:体験の流れ――やさしいロボットと歩く、映画みたいな45分

最初の部屋は、音がふっと遠くなり、やわらかな光だけが残る――映画のワンシーンみたいな導入から始まります。そこで出会うのは、人そっくりのアンドロイド。目が合い、微笑み、声をかけてくる感じが自然で、小さな子でも怖がりにくい距離感です。来場者は“見せられる人”ではなく、物語の中の登場人物に。

会場の“道案内役”もひと工夫。苔や竹、和紙で装飾されたモバイルロボットがススッと現れて、次のゾーンへとやさしく誘導してくれます。ハードなSFではなく、日本らしい素材感で親しみを足しているのが上手い。子どもは思わず手を振り、親は写真を撮りたくなるやさしい設えです。

体験は三つのゾーンを歩いて進む構成。途中でCGアバターも加わり、人・アンドロイド・ロボット・アバターの視点が入れ替わりながら、50年後の暮らしへと想像を連れていきます。大きな音で驚かすのではなく、光の切り替え、声の間(ま)、視線の合わせ方といった“繊細な演出”で、親子の集中力をスッと引き上げるのが特徴です。

技術的には、視線や声のテンポを人に合わせるアンドロイドのふるまい、来場者の立ち位置や動きに反応するセンサー×映像×音のインタラクションが核。難しい説明は最小限で、「手を伸ばす→世界が応える」という体感から入れるので、幼児でも“わかった!”が生まれやすいつくりです。見終えたあとは、「ロボットが家にいたら、何を手伝ってほしい?」「自分の“いのち”って、どんなふうに広がる?」と、親子の会話が自然に始まるはず。

第4章:まわり方のコツ(予約・時間帯・家族運用)

まずは予約。 このパビリオンは人気なので、公式アプリ/サイトで事前予約を最優先に。通知をオンにして、直前放出・当日枠もチェックすると取りやすくなります。予約時間の30分前には会場周辺に到着が安心です。

ベストな時間帯

- 午前の早い時間:待ちが短めで、子どもが元気なうちに集中して楽しめます。

- 夕方〜夜:演出の“光”が映え、写真も雰囲気たっぷり。混雑が落ち着く日も。

所要時間の目安

- 体験メインで約40〜50分+写真や余韻タイムで**+5〜10分**。

- 小さなお子さまは導入の暗さ・音に慣れるまで抱っこ/手つなぎで入るとスムーズ。

子連れ運用のポイント

- 合流ポイントを先に決める:没入演出で散開しがち。入口/出口で集合を事前に。

- 言語サポート:日本語が不安な方がいても、携帯型翻訳デバイス(レンタル)があるので安心(当日の案内に従ってください)。

- 写真のコツ:暗所はブレやすいので短い動画 or 連写がおすすめ。フラッシュは禁止。

- 刺激への配慮:音や光に敏感な子は、最初の5分は短めにして、慣れてから深掘り。必要ならキッズ用イヤーマフがあると安心。

“失敗しない”持ち物

- 飲み物(大人も子どもも多めに)

- 小型ファン/冷感タオル(温度差対策)

- うす手の羽織り(冷房対策)

- 予備バッテリー(写真・アプリ用)

モデル動線(親子向け)

- 予約時間の30分前に到着 → トイレ・水分補給・身支度。

- 体験へ:子どもは“まねっこ”でOK(立ち止まる/耳を澄ます/手を伸ばす)。

- 出口で写真&振り返り:「一番心が動いたのはどこ?」「家にロボットがいたら何してほしい?」と会話を一言ずつ。

第5章:まとめ――家族で“未来の物語”を持ち帰る

「いのちの未来」は、派手な驚きで押すタイプではありません。やさしい光と声、そしてロボットの案内に導かれ、気づけば親子いっしょに物語の中を歩いている——そんな体験でした。子どもはロボットに手を振り、親は問いを受け取る。“楽しい”と“考える”が同時に起きる稀有なパビリオンだと感じます。

50年後の未来は?いのちとは?こんなテーマを自然と世代関係なく考えることができる、本当におすすめのパビリオンです。是非ご家族で体験されることをお勧めします。

当日ご案内した海外の登壇者からは、こんな声が届きました。

- 「テーマパークではなく“移動する劇場”みたいだった。終盤の静けさで、むしろ胸が熱くなった」

- 「技術の展示というより、未来の暮らしへの手紙。家に帰ってから家族と話したくなる」

- 「子どもが意味を“からだで理解”できるつくり。教育的にも素晴らしい」

中には涙を流された方もいて、出口での余韻が長く続いていたのが印象的でした。

こんなご家族におすすめ

- ロボットや未来の暮らしにワクワクするお子さまがいる

- 写真映えもしつつ、親として深い会話を持ち帰りたい

- 暑さや天候に左右されにくい、屋内中心の体験を優先したい

今日のアクション(3つ)

- 予約を最優先で確保(人気館につき必須)

- 予約30分前に到着して、水分・トイレ・撮影準備を整える

- 体験後に一言だけ問いかける:「いちばん心が動いたのはどこ?」

まとめ:家族で“未来の物語”をシェアできる一館。

万博スケジュールを組むなら、まずはこのパビリオンの予約を最優先に——それだけの価値があります。

コメント